In Auflösung

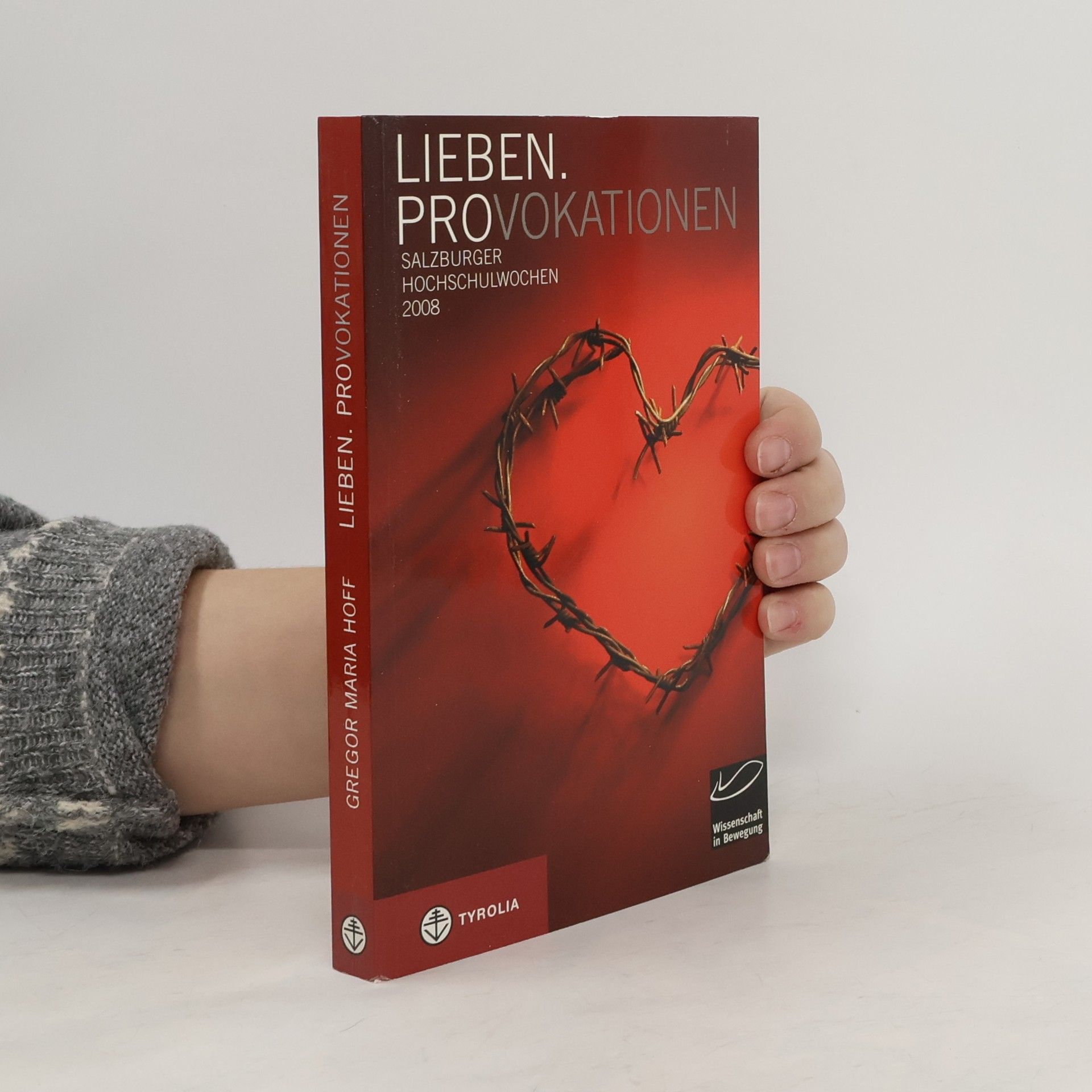

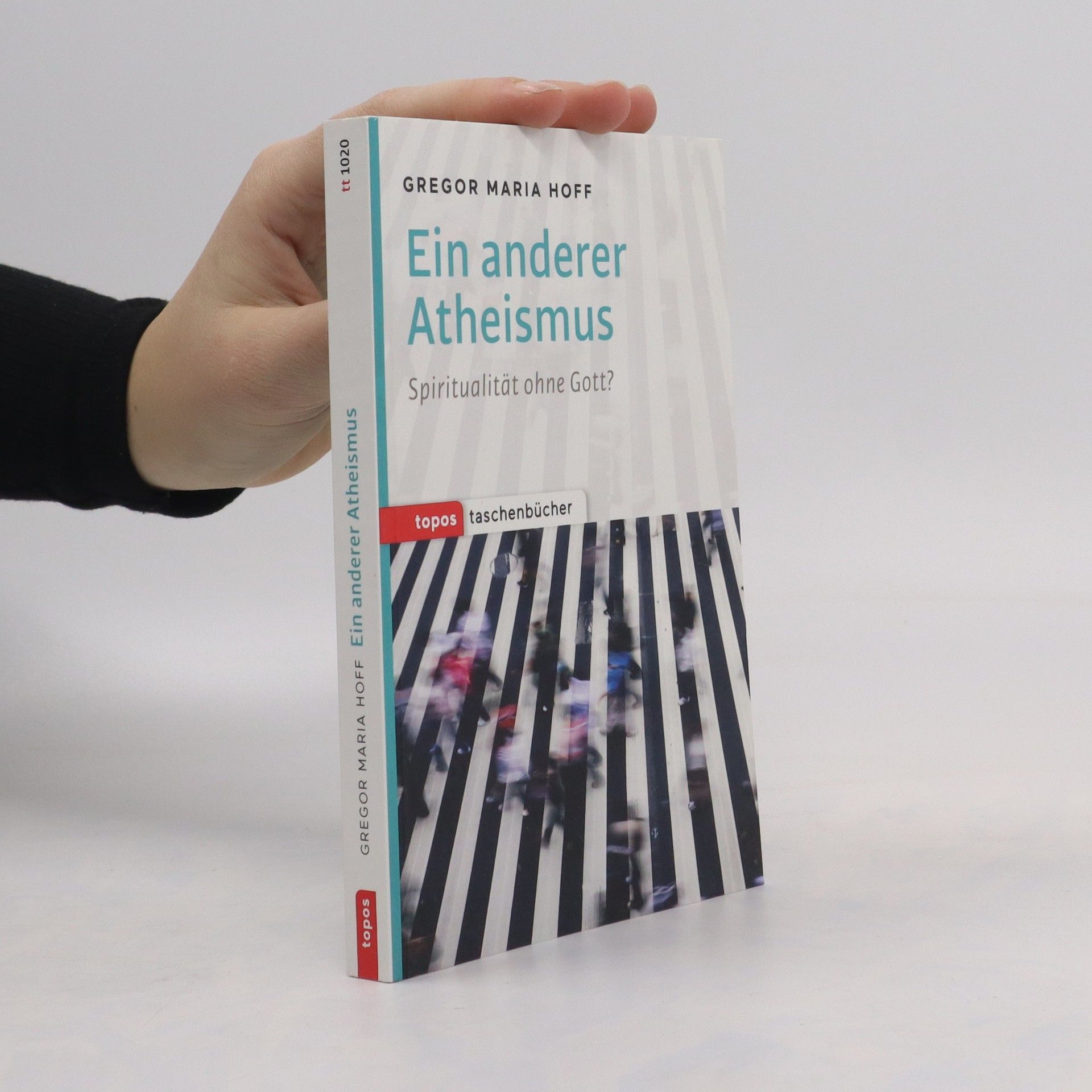

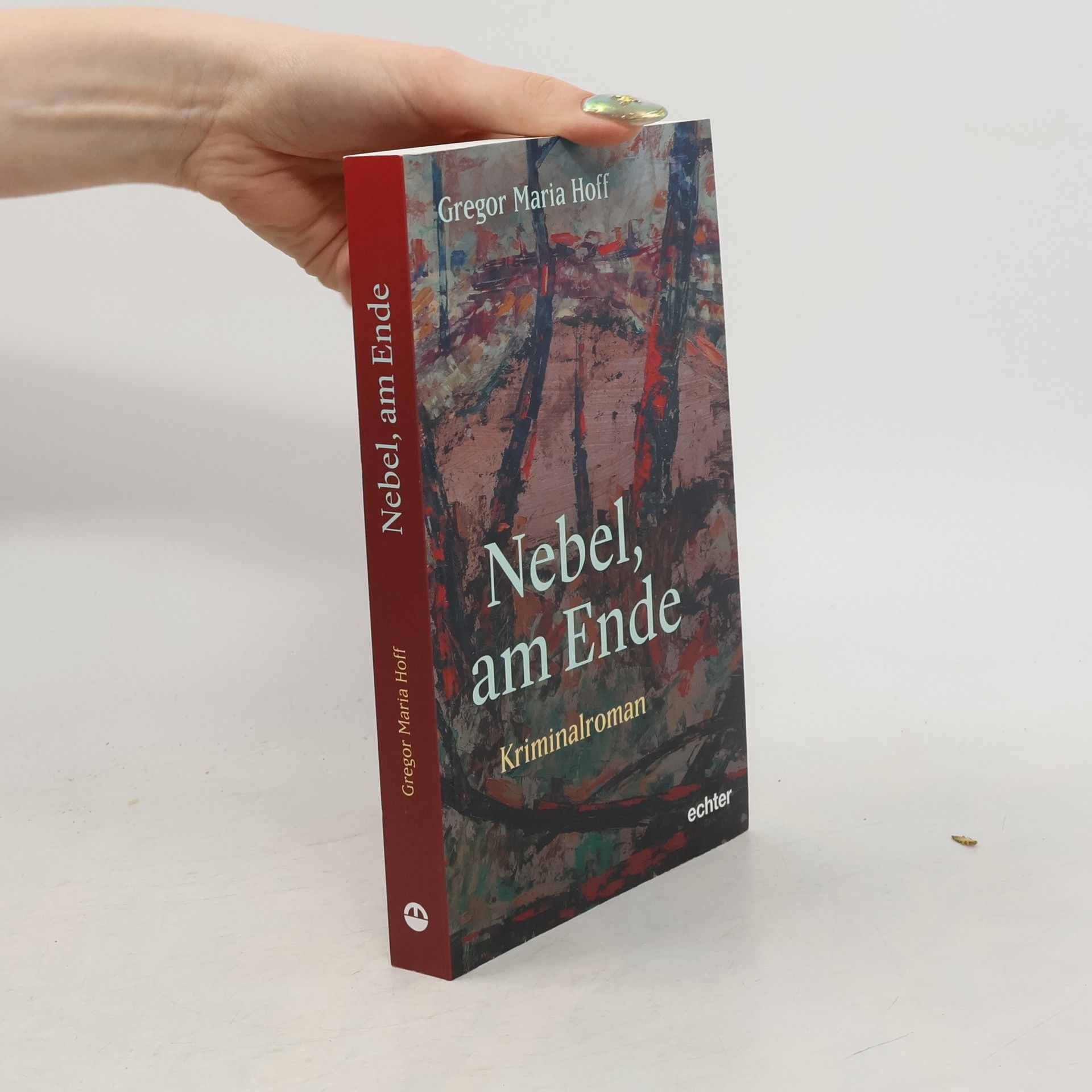

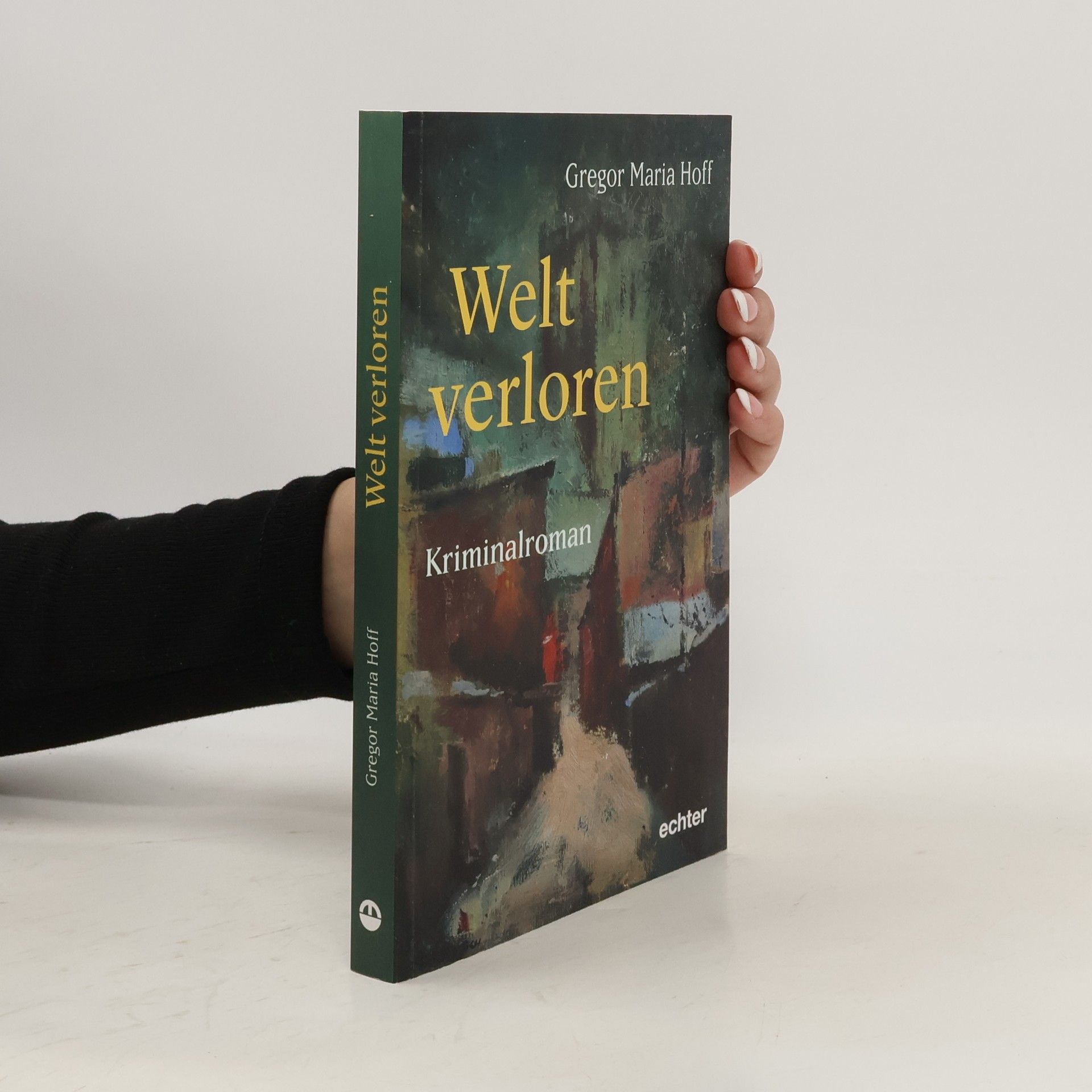

Über die Gegenwart des römischen Katholizismus

"Über Jahrhunderte war die katholische Kirche von Rom bestimmt. Der Catechismus romanus unterwies verbindlich die Gläubigen, die römische Rechtskultur bot einen verlässlichen Rahmen, die römische Liturgie machte die einheitliche Geschlossenheit der Glaubensgemeinschaft sinnfällig. Bis heute garantiert der Papst als Petrusnachfolger die Einheit in Glaube und Lehre. Auch wenn der Vatikan als Attraktionsort katholischer Kircheneinheit bleibt: religionssoziologische Umbrüche dynamisieren dieses Bild. Die Koordinaten katholischer Kirchenorganisation verschieben sich vom Zentrum in die Ortskirchen. Die pointierten Analysen von Gregor Maria Hoff zeigen, dass der römische Katholizismus in Auflösung begriffen ist. Das Buch möchte diesem Prozess auf die Spur kommen." --