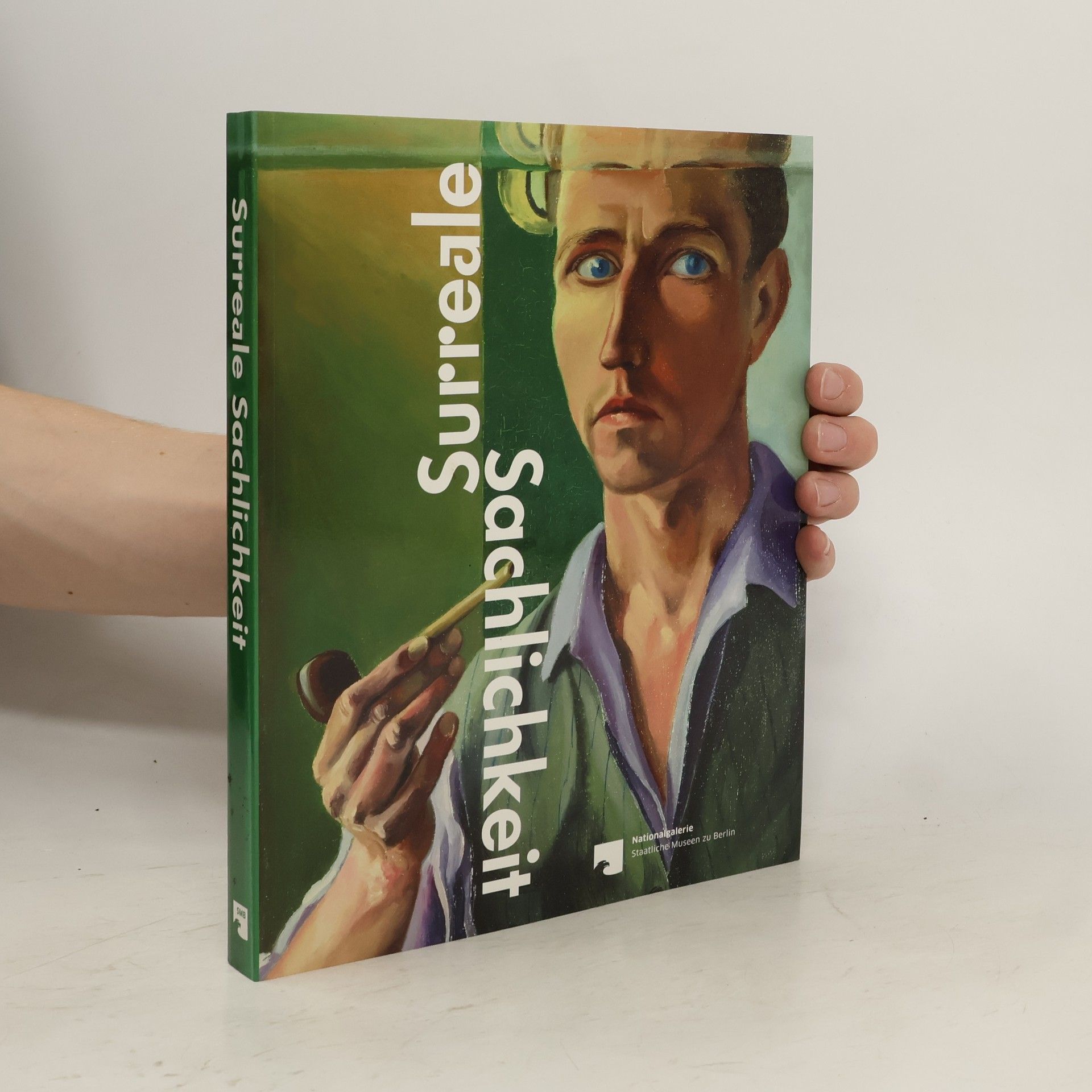

Surreale Sachlichkeit

Werke der 1920er und 1930er Jahre aus der Nationalgalerie

Eine Leseprobe finden Sie unter „http://verlag. sandstein. de/reader/98-255_SurrealeSachlichkeit“ »Surreale Sachlichkeit« gibt es nicht – oder doch? Ausgehend von den Werken der Nationalgalerie, die über einen reichen Bestand aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen verfügt, wirft dieser Band einen neuen, durch den Surrealismus geschärften Blick auf das Phänomen der Neuen Sachlichkeit. Tatsächlich haben die beiden Kunstrichtungen, die zeitgleich in Frankreich und Deutschland entstanden, mehr gemeinsam, als man zunächst vermuten möchte. Ausgewählte Werke des Surrealismus werden dem breiten Spektrum der Neuen Sachlichkeit gegenübergestellt und lenken die Aufmerksamkeit auf den »psychischen Raum«, der überraschend oft auch in diesem mitschwingt, ohne explizit zu werden. Sie beleuchten den surrealen Anteil dieser Bewegung, der den Werken, die vordergründig einen »retour à l’ordre« verkünden, oftmals ihre eigentliche Tiefendimension verleiht. Neben den großen Figuren wie Otto Dix, Christian Schad oder Alexander Kanoldt sind auch weniger bekannte Künstler der Neuen Sachlichkeit vertreten, wie Paula Lauenstein, Fritz Burmann oder Konrad Adolf Lattner sowie Max Ernst, René Magritte und anderen Surrealisten.