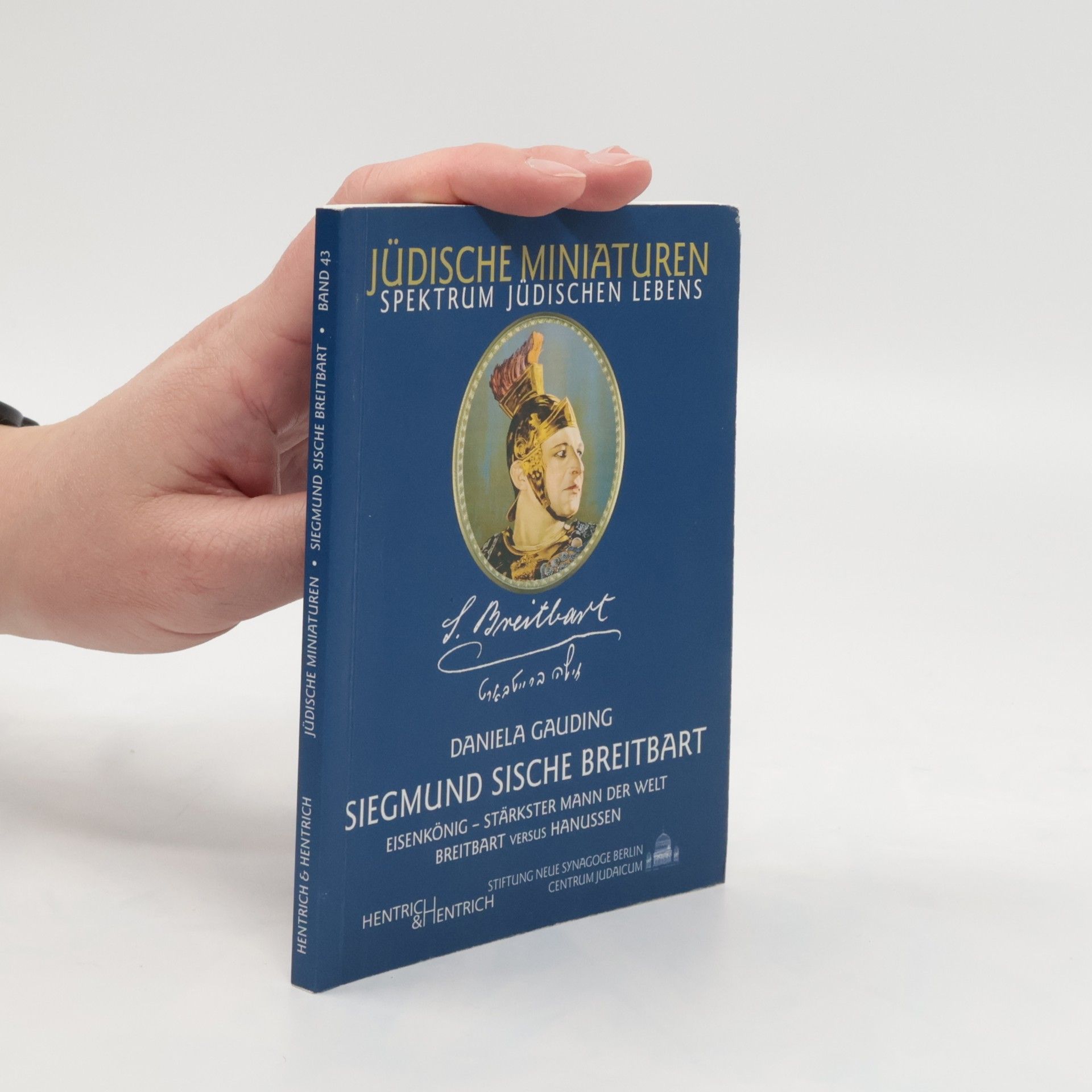

Siegmund Sische Breitbart

- 72 stránok

- 3 hodiny čítania

Breitbart (1893-1925) wuchs in den bescheidenen Verhältnissen des jiddischsprachigen Milieus von Lodz auf. Früh wandte er sich den athlethischen Künsten zu, nach Jahren in Wanderzirkus und Jargonbühnen wurde er 1920 vom renommierten Zirkus Busch engagiert. Mit seiner bühnenwirksamen inszinierten Kraftleistung avancierte er bald zur Hauptattraktion. Er schlug Nägel mit der Hand ein und zerbiss Eisenketten. 1923 prozessierte er erfolgreich gegen Hanussen, der ihn der Schwindelei bezichtigt hatte. Für die osteuropäischen Juden wurde er zum Volkshelden, denen er zeitlebens verbunden blieb.