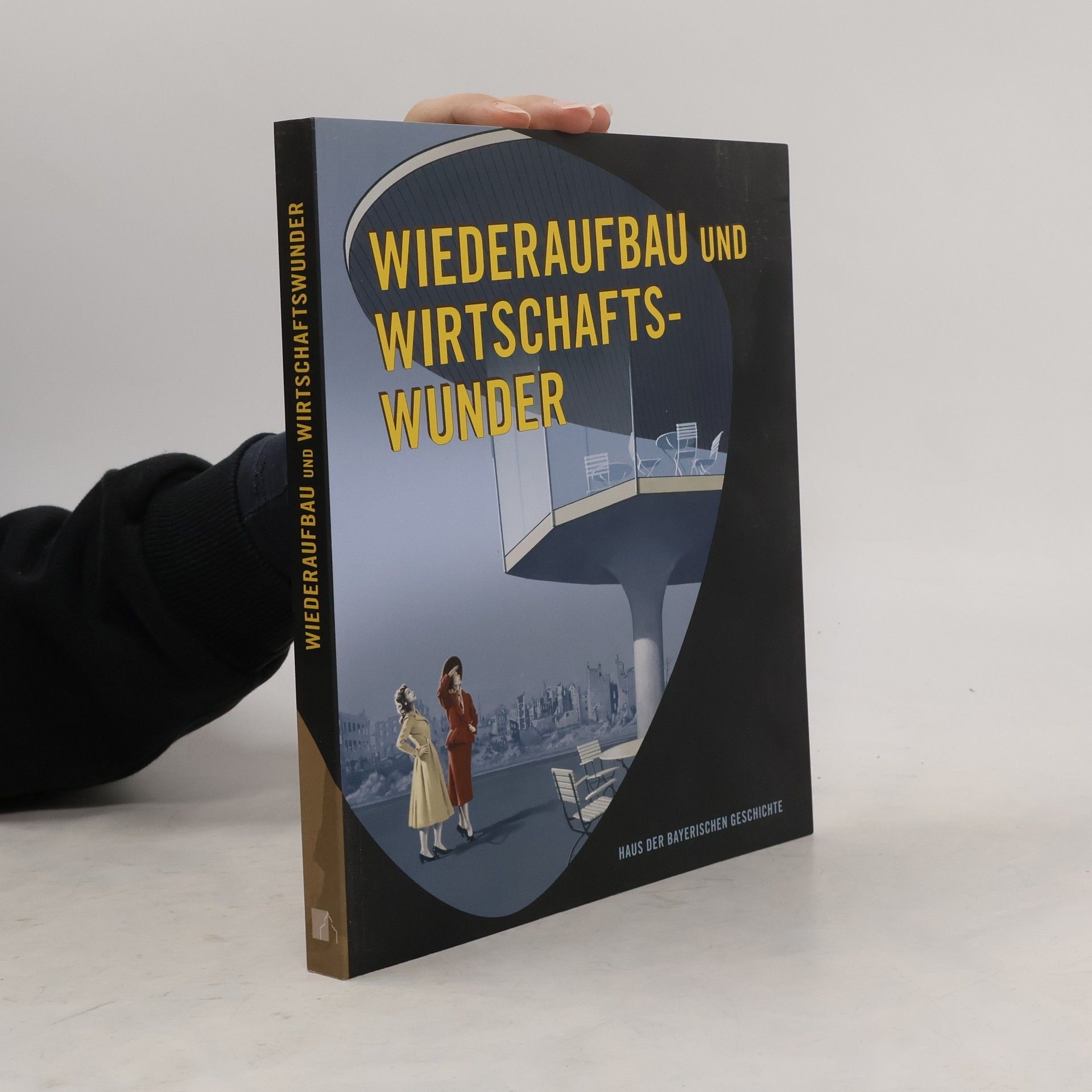

Von Trümmerfrauen und Care-Paket bis Nierentisch und Petticoat - die Zeit von Wiederaufbau und Wirtschaftswunder weckt viele Erinnerungen. Diese Epoche nach 1945 prägt Bayern bis heute. Das gilt für den Wiederaufbau und das neue Bauen in den Städten ebenso wie für die Architektur von Kaufhäusern, Kinos und Kirchen. Die Landesausstellung 2009 macht diese Zeit des Aufbruchs lebendig: von den Entbehrungen der Nachkriegszeit bis zum Wohlstand der 60er-Jahre.

Jürgen Kniep Knihy