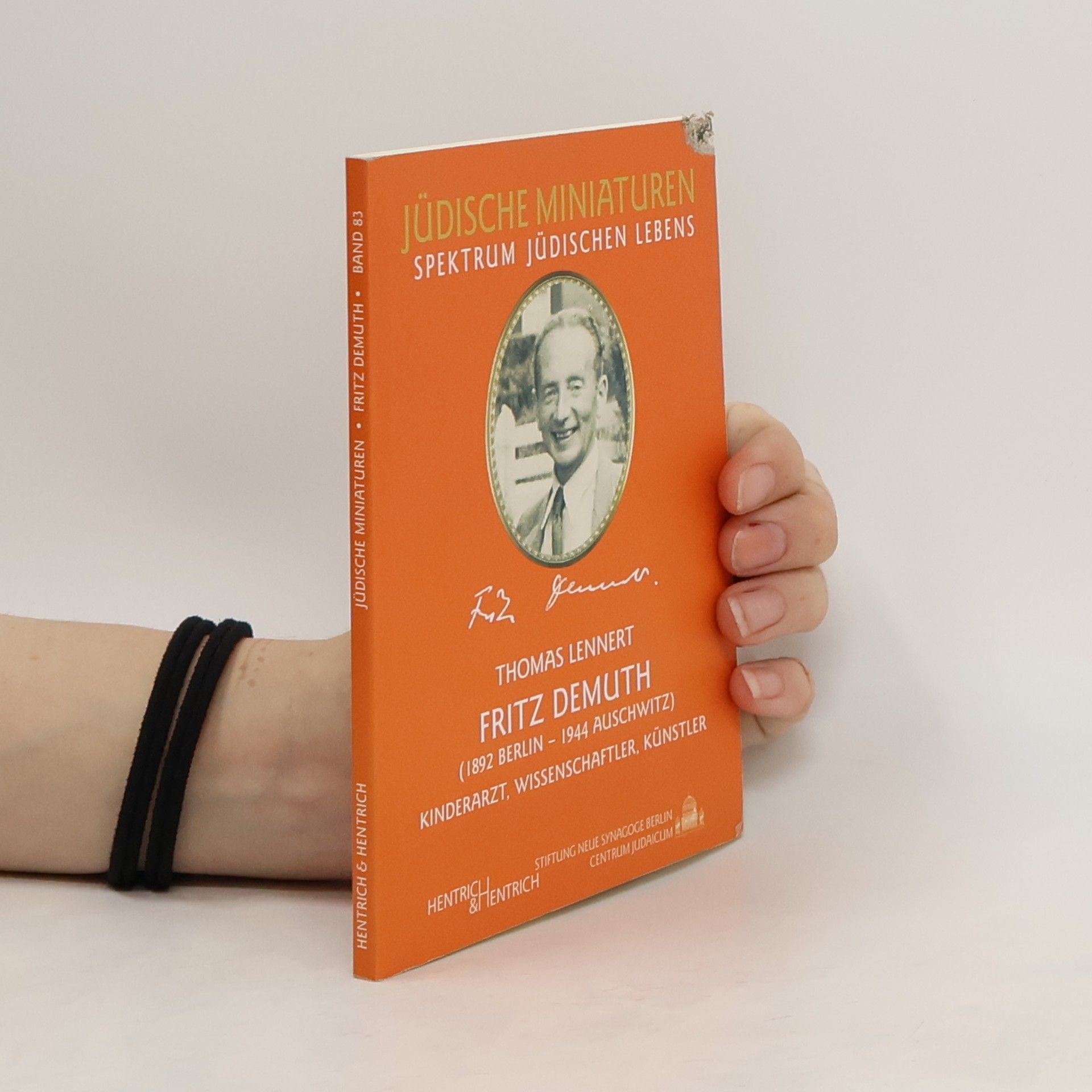

Der Kinderarzt Fritz Demuth wurde 1892 als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Berlin geboren. Neben der Ausbildung als Facharzt für Kinderheilkunde und seiner allseits geachteten wissenschaftlichen Arbeit auf den Gebieten der Gewebezüchtung und der experimentiellen Zellforschung lebte er auch künstlerische Intentionen aus, die u. a. zu sehr freundschaftlichen Beziehungen zu dem Komponisten Ernst Krenek führten. Fritz Demuth legte nach eigenem Bekunden großen Wert darauf, „nicht nur der Diagnostiker und Therapeut, sondern der Arzt und der persönliche Freund der Familie zu sein, deren Kinder ich behehandele“. Nach dem Entzug der Approbation und der Schließung seiner Praxis gelangen ihm und seiner Familie noch 1939 die Emigration nach Holland, von wo er 1944 nach Auschwitz dportiert wurde. Als Folge seines Einsatzes in den Krankenbaracken des Vernichtungslagers starb er im Mai 1944 an Entkräftung und Fleckfieber.

Thomas Lennert Knihy

1. január 1940