Ronald Pohl Knihy

Der Vaghals. Drei Erzählungen

- 140 stránok

- 5 hodin čítania

Ronald Pohls drei Prosatexten vereinen ungleiche Helden: ein gescheiterter Politiker, eine widerstrebende Giraffe und ein Mußiggang aus dem Norden. Die Erzählungen thematisieren Metamorphosen und gesellschaftliche Widersprüche, während sie mit humorvoller Dekonstruktion historischer Stile spielen und das Diktat plumper Logik in Frage stellen.

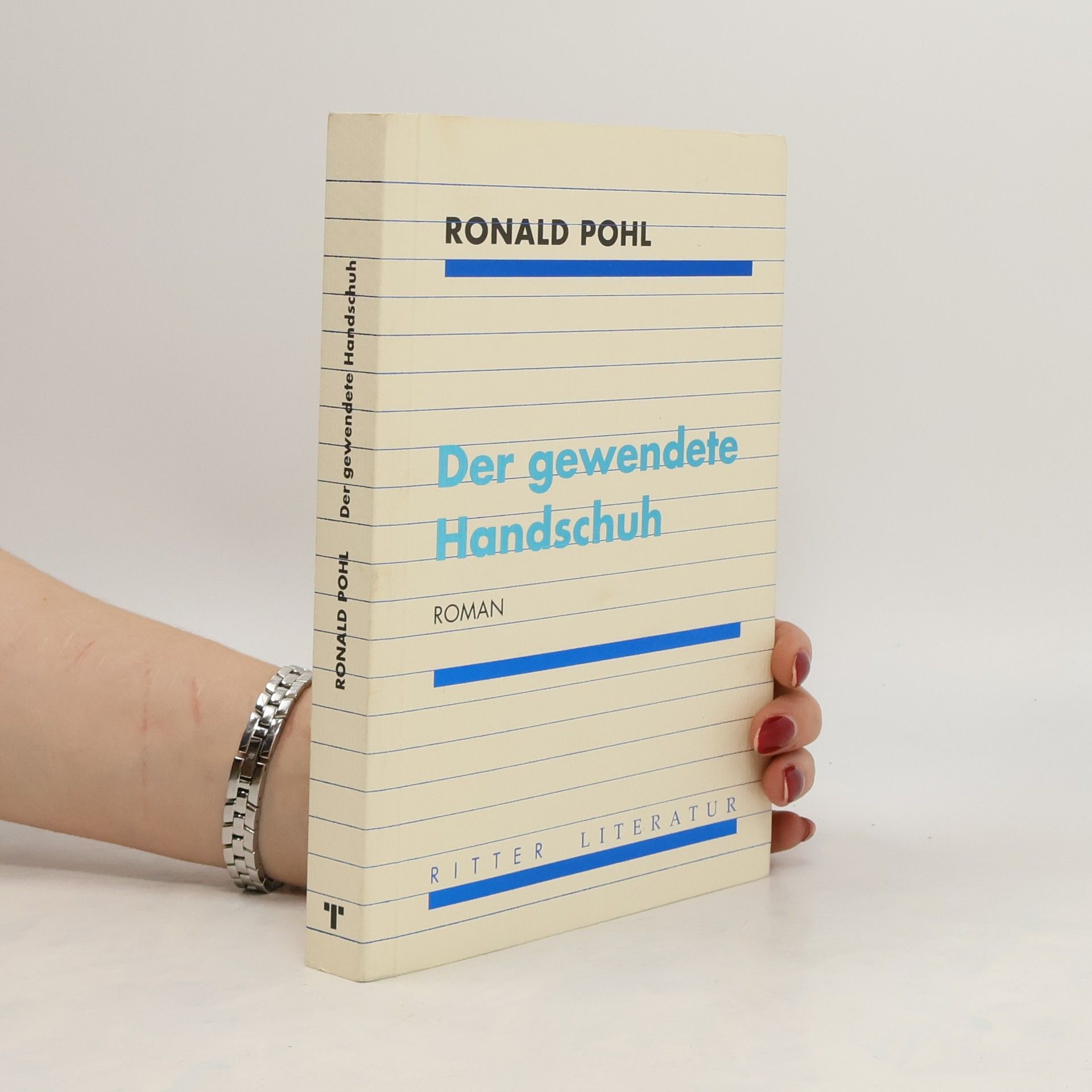

Ronald Pohls Roman „Der gewendete Handschuh“ vervollständigt eine Trilogie, die sich um den Ätna dreht. Die Geschichten um Landadlige und einen Fotografen werden aus der Ich-Perspektive der Malerba und ihres Vaters erzählt. Pohl nutzt eine ambivalente Sprachform mit vielen Metaphern, die das Milieu der Intrigen und Täuschungen widerspiegeln.

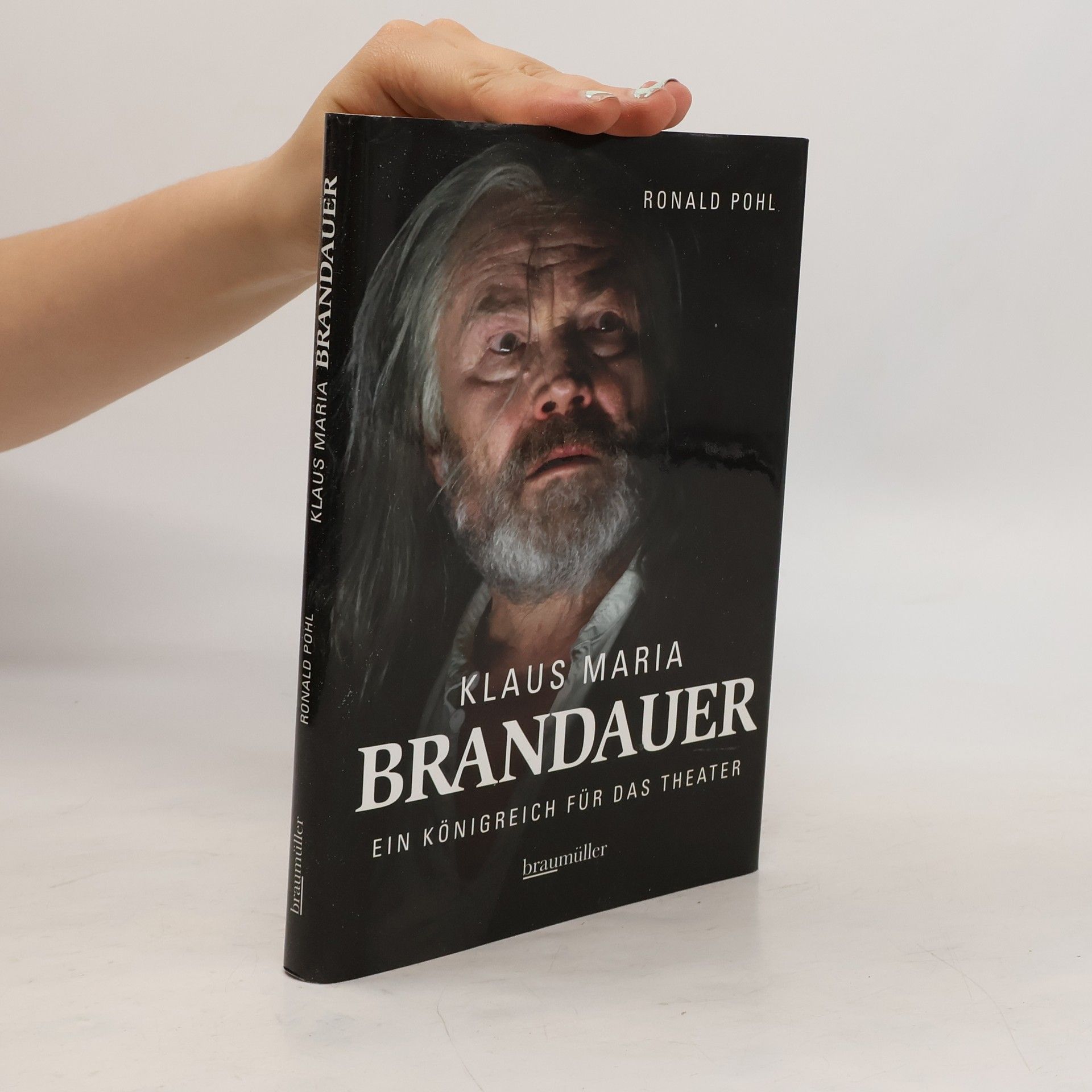

Mit der Premiere von Shakespeares „König Lear“ am Wiener Burgtheater im Dezember 2013 erreichte Österreichs einziger Weltschauspieler einen Höhepunkt seiner Karriere. In den letzten Jahren präsentierte KMB einen beeindruckenden Werkkatalog, der Rollen wie Lessings Nathan, Schillers Wallenstein und Kleists Dorfrichter Adam umfasst. Zuletzt verkörperte er den Krapp in Becketts „Das letzte Band“. Das Rätsel Lear offenbart die gesamte Bandbreite von Brandauers Theaterkunst und zeigt sein Bestreben, die Fragen der Theatertradition in neuem Licht zu betrachten. Die Einsamkeit des Lear, der in die Nacht der Vernunft stürzt, verdeutlicht die langfristige Ausrichtung von Brandauers Kunst, die Potentaten zeigt und dennoch republikanische Werte vermittelt. Mit sparsamer Stimmmodulation und wenigen Gesten führt KMB ins Zentrum seiner Figuren und agiert als Verführer, der das Publikum zur Zustimmung auffordert. Ronald Pohls Buch dokumentiert diesen Gipfelsturm in mehreren beeindruckenden Anläufen und lässt Weggefährten wie Hans Neuenfels, Peter Stein und Brandauer selbst zu Wort kommen. Es wird nicht nur das Werk eines umstrittenen Einzelgängers skizziert, sondern auch ein unerwarteter Traditionsstrang, in dem Brandauers Schauspielkunst Entwicklungen aus Surrealismus, Epischem Theater und der Schwarzen Romantik kulminiert.

Sudelküche Seelenruh

- 106 stránok

- 4 hodiny čítania

Ronald Pohl schlägt mit seinem Werk tragfähige Brücken zwischen zwei Bereichen, die für gewöhnlich als unvereinbar und verfeindet gelten: zwischen einer sprachbezogenen, autonomen, und einer engagierten Literatur. Die drei Texte eröffnen unterschiedliche Genres, auf die Zurichtung des Individuums mit sprachbewußten Literaturformen zu reagieren. In der titelgebenden Komödie >sudelküche seelenruh, einer abgehausten Urlaubspension, dominieren Tausch- und Ausbeutungsverhältnisse über die Mitmenschlichkeit. Ein Feinkosthändler, der mit seinen vorgestreckten Produkten die sudelküche unterhält, bezieht Quartier in dieser schäbigen Absteige; da schneit das Mädchen Marianne herein - sie, die vom Pensionswirt ein Kind bekommen hat, bedroht mit ihrem Erscheinen die verrotteten Verhältnisse. In der Erzählung liederlicher gesang eines mordbuben geht ein ukrainisches Paar, das zu den Gewinnlern des kapitalistischen Umbruchs in den ehemals kommunistischen Ländern zählt, in den steirischen Bergen den Freuden des Freizeitgebots beim Schisport nach. Eine Affäre des männlichen Parts Jarolim mit einem Dr.-med.-Schiweibchen bringt das Gefüge seiner Liaison zur Kaufmannsfrau Ljuba ins Wanken. Ein Brevier für Schwerenöter des Konsums eröffnet das abschließende leitknäuel für überspannte