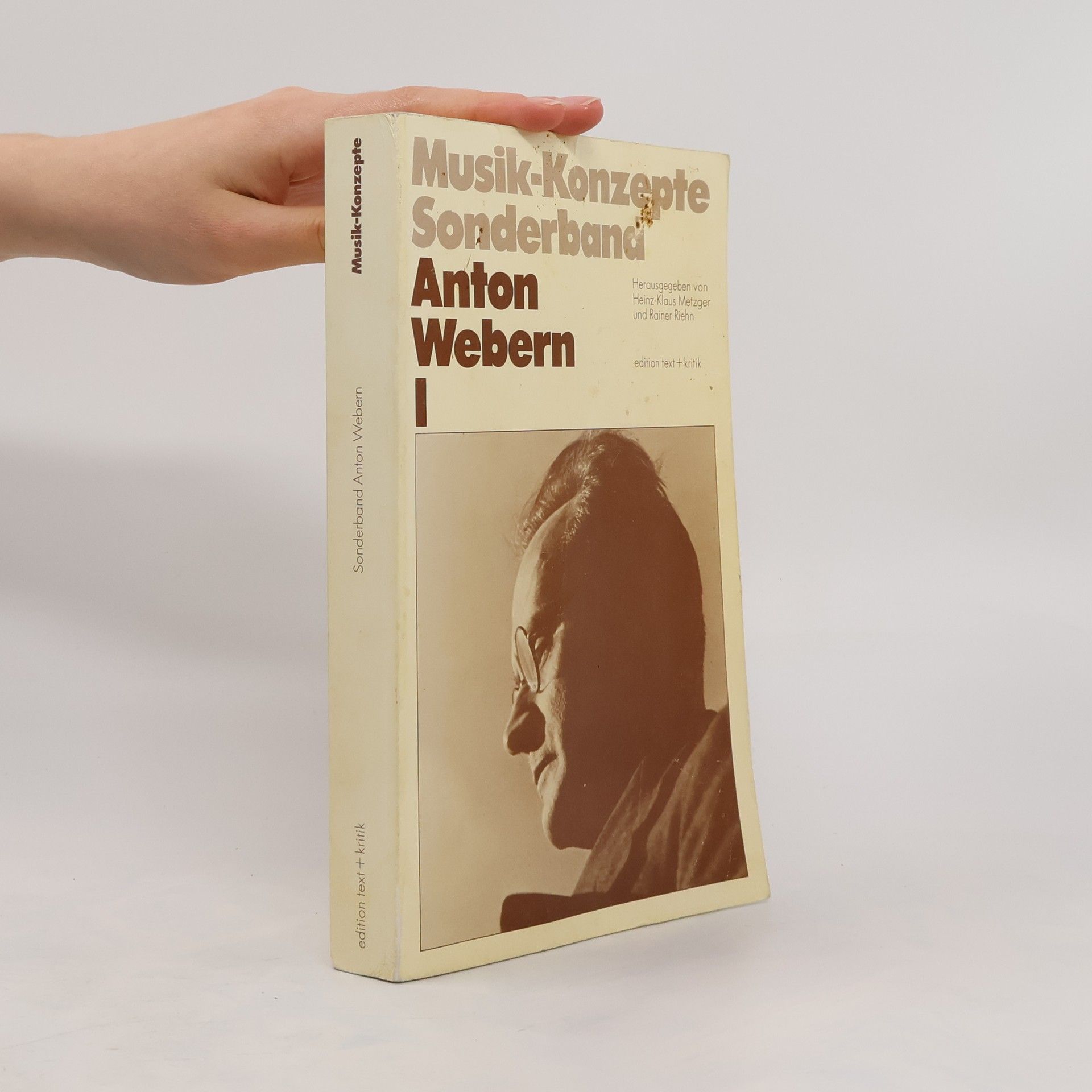

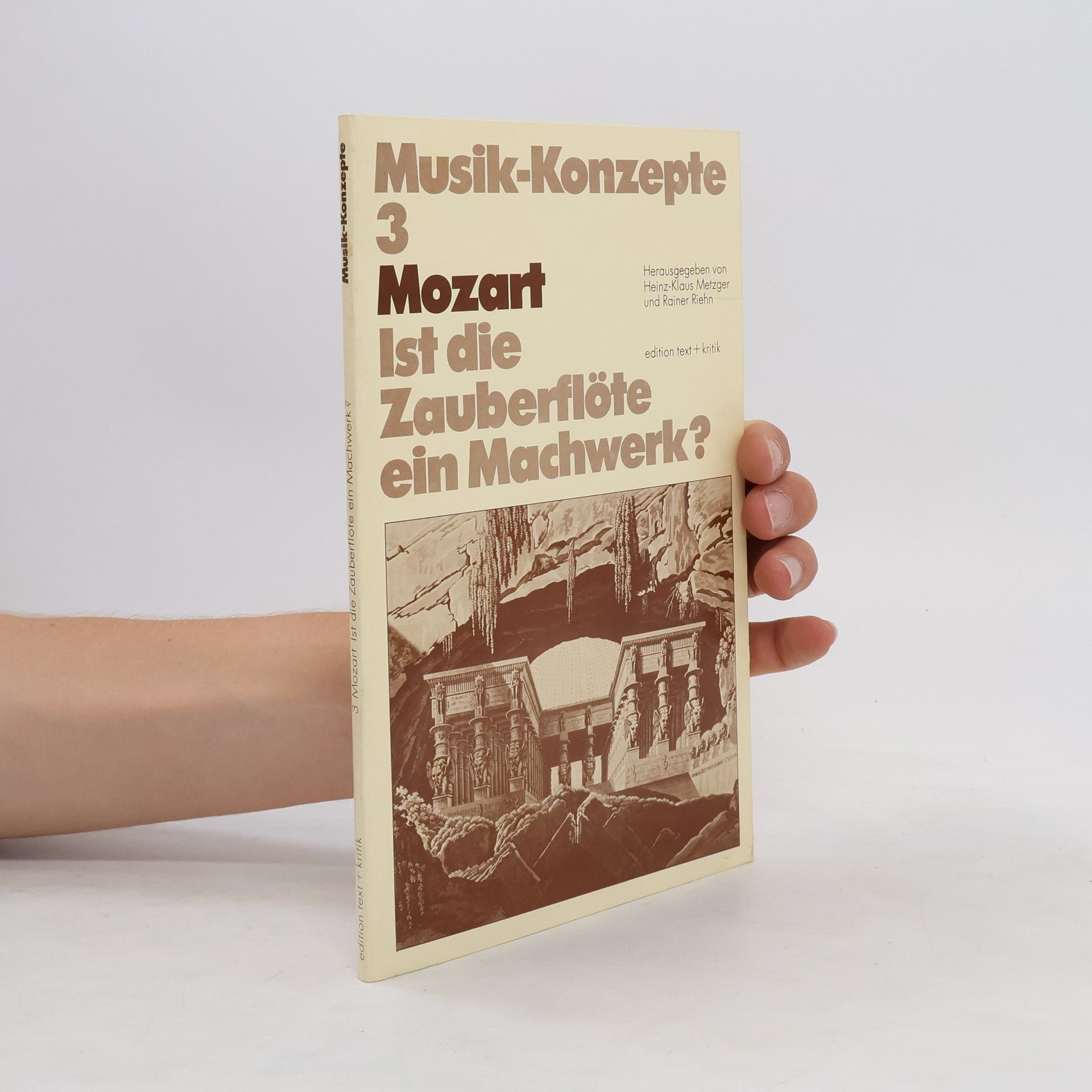

Musik-Konzepte - 3: Mozart, ist die Zauberflöte ein Machwerk?

- 76 stránok

- 3 hodiny čítania

Der Trend geht zum Zweitbuch: Was niemand für möglich gehalten hätte, ein amerikanisches Kartenspiel erobert den deutschen Buchmarkt, ist nun Wirklichkeit. "Das große Pokerbuch für Dummies" trägt dieser Entwicklung Rechnung. Es ist Erst-, Zweit- und Drittbuch in einem. Hier finden Sie die vollständigen Ausgaben von "Poker für Dummies", "Internet-Poker für Dummies" und "Texas Hold´em für Dummies" in nur einem Buch. So sind Sie mit diesem Band gut bedient, ob Sie nur einen groben Überblick wollen oder sich für Details einiger Facetten der illustren Pokerwelt interessieren.