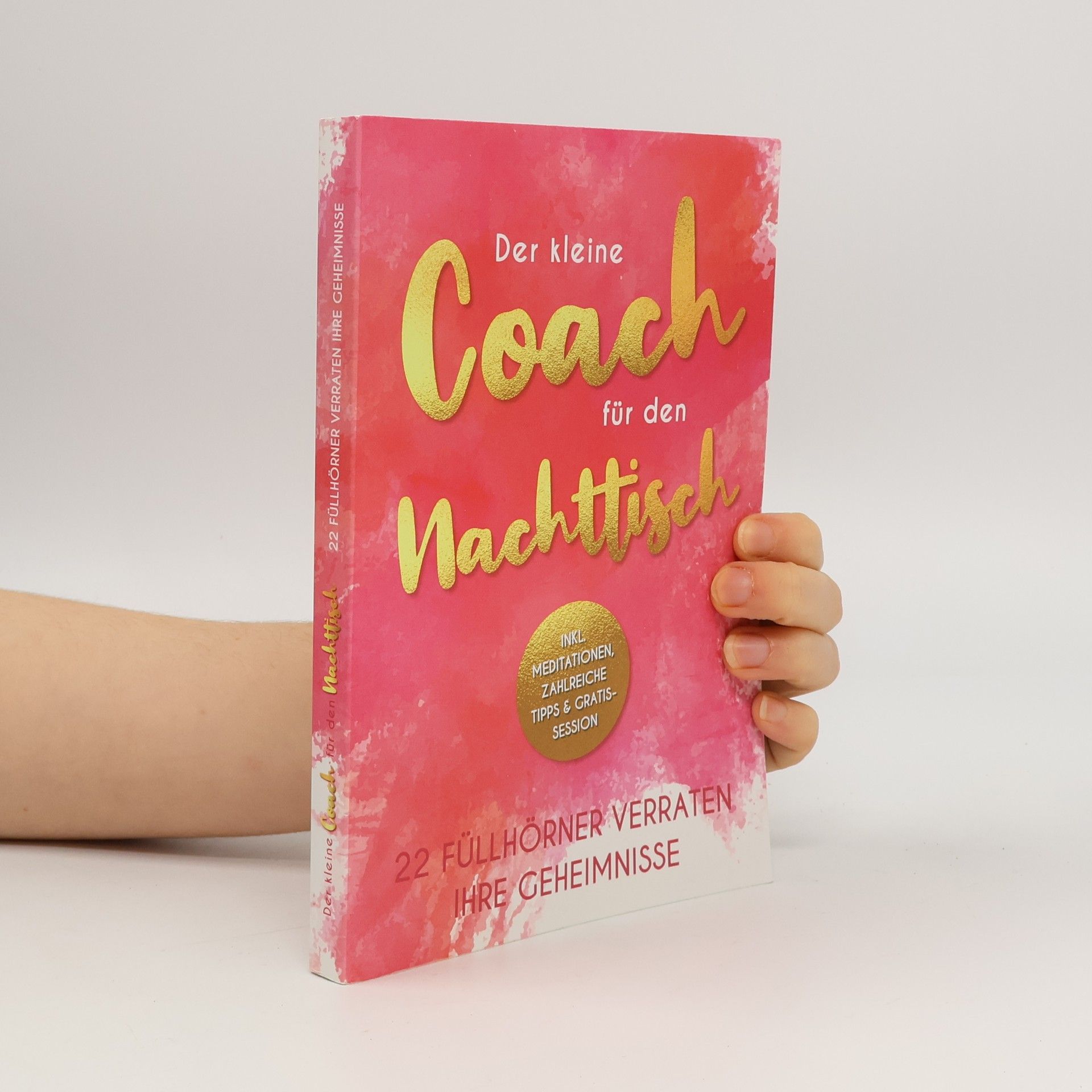

Der kleine Coach für den Nachttisch

22 Füllhörner verraten ihre Geheimnisse

- 238 stránok

- 9 hodin čítania

"Der kleine Coach für den Nachttisch" ist immer für dich da! - Seine Öffnungszeiten? Wann immer du etwas Licht zum Lesen hast. - Seine Ratschläge? Die Essenz aus der Lebensweisheit von 22 Menschen, die schon große Krisen gemeistert haben. - Seine Gebühr? Einmalig - du kaufst das Buch oder E-Book zum kleinen Preis und darfst es für immer behalten. Es kommt noch "Der kleine Coach für den Nachttisch" kommt nicht allein - jeder der 22 Sachtexte und Geschichten kommt mit einem Geschenk! Per Link bzw. QR-Code kannst du es ganz leicht empfangen! Das ist wie Weihnachten - nur dass es jeden Tag möglich ist! Und weil die 22 Autor*innen es lieben, wenn es unserer Welt besser geht, wird das Autorenhonorar an das Projekt Treecelet gespendet, das junge Menschen bei der Wiederaufforstung der Wälder unterstützt. Ganz gleich, ob du Ermutigung suchst, Inspirationen liebst oder dich selbst besser kennenlernen möchtest, der kleine Coach lenkt deinen Geist von den Sorgen des Alltags weg und hin zu neuen Möglichkeiten - damit du abends mit einem Lächeln einschläfst oder morgens mit frischem Elan aus dem Bett hüpfst. Lass dich von dem kleinen Coach begleiten - er will dein Leben gleich 22 Mal schöner machen! Mit Beiträgen Angelika Schumann - Astrid Best-Botthof - Beatrice Hofmann - Berenice Tölle - Carina Griesebner - Christine Meyne - Christine Schorer - Csilla Wolkerstorfer - Doris Reifler - Doris Wio - Gabi Milanese - Heidi Rast - Jutta Hübel - Kerstin Stolpe - Liane Nova - Marie Hollaus - Marlis Anna Krieger - Michaela Wetzel - Mirjam Kronenberg - Rosemarie Simmendinger-Katai - Silvia Heimburger - Stefan Kohlhofer