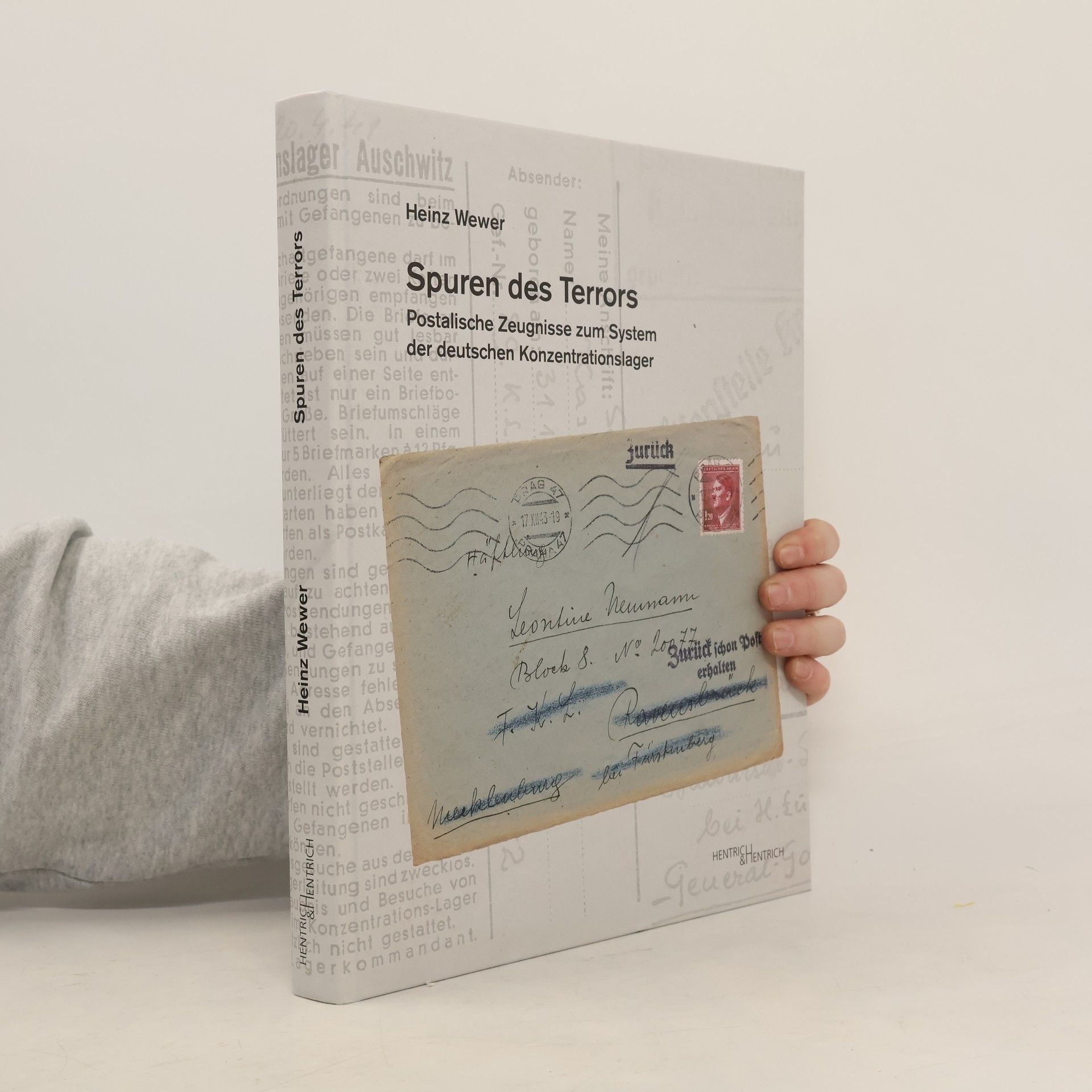

Spuren des Terrors

Postalische Zeugnisse zum System der deutschen Konzentrationslager

In „Spuren des Terrors. Postalische Zeugnisse zum System der deutschen Konzentrationslager“ charakterisiert Heinz Wewer zehn „frühe Lager“, 21 Konzentrationslager, die der Inspektion der Konzentrationslager bzw. dem SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamt unterstanden, und 44 Außenlager. Dokumentarische Grundlage seiner Arbeit sind Postkarten, Briefe, Briefumschläge und sonstige Dokumente des Postverkehrs, also ein in der Forschung bisher wenig genutzter Quellenbestand. Die Geschichte und Strukturen der Lager werden skizziert und durch postalische Dokumente anschaulich gemacht, ebenso Stationen der KZ-Haft unbekannter und bekannter Regimegegner wie Erich Mühsam, Hans Litten, Carl von Ossietzky, Maria Günzl, Paul Schneider, Werner Sylten und Martin Niemöller. Die besondere Aufmerksamkeit des Autors gilt dem Zugang der Häftlinge zum Postverkehr, ihrer einzigen Verbindung zur Außenwelt. Trotz der Zensur, der jede Lebensäußerung der Gefangenen unterworfen war, vermitteln die Dokumente, die alle als farbige Faksimiles abgebildet sind, ein authentisches Bild einiger Aspekte des Alltags in deutschen Konzentrationslagern.