Eleonore Weber Knihy

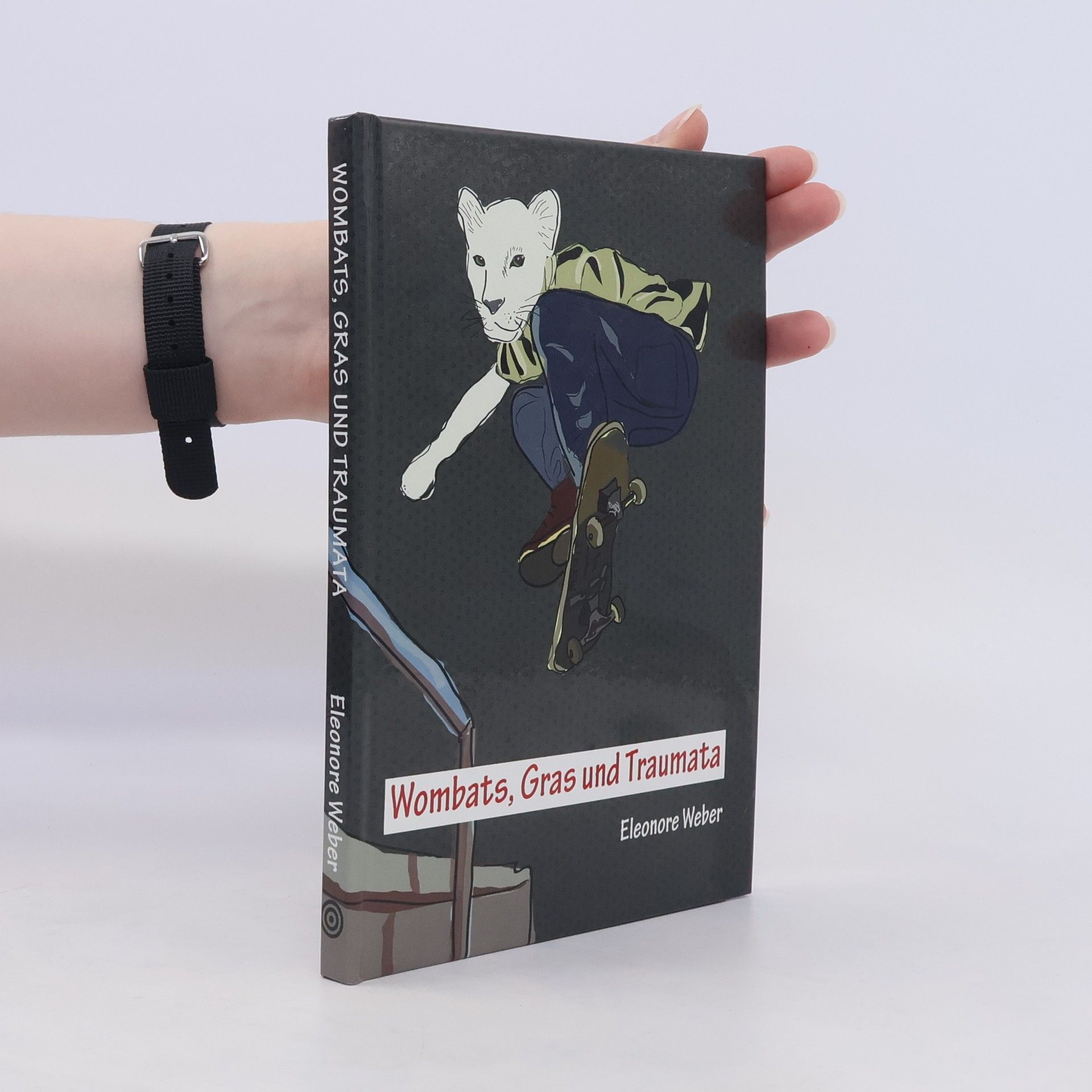

„Wombats, Gras und Traumata" ist eine Neuerzählung von Heinrich Hoffmanns „Struwwelpeter“. Die Geschichten der Kunstfiguren („Struwwelpeter“, „der fliegende Robert“, “Hans Guck in die Luft“, „der bitterböse Friederich“, „Suppenkaspar“ etc.) werden aus der Perspektive und in der Sprache heutiger Jugendlicher neu erzählt. Das Buch lebt von Sprache und Sprachrhythmus, wobei beim Vokabular Jugendjargon und aktuelle Szenesprachen herangezogen werden. Illustrationen von Eleonore Weber

Das außergewöhnliche Buch lädt zu einem literarischen Experiment ein, das die fluiden Aspekte des menschlichen Ichs beleuchtet. Inspiriert von philosophischen und naturwissenschaftlichen Ansätzen, untersucht die Autorin Elisa Asenbaum die dynamische Wechselwirkung zwischen Ich und Du, bewusst abweichend vom neoliberalen Verständnis des Individuums. Sechs Autor:innen – Thomas Ballhausen, Patricia Brooks, Semier Insayif, Ilse Kilic, Eleonore Weber und Herbert J. Wimmer – beteiligen sich an einem lyrischen Dialog ohne thematische Vorgaben. In diesem offenen Austausch entstehen überraschende lyrische Passagen, die zeigen, wie sich das Ich im Dialog wandelt und neue Facetten freisetzt. Die Autor:innen loten die Grenzen und Potenziale des poetischen Dialogs aus, wobei ein Drittes entsteht, das im Prozess des Dialogs erwächst. Harald Hofer beleuchtet Berührungspunkte des Dialogs aus philosophischer, physikalischer und mathematischer Sicht und erweitert die thematische Breite des Bandes. Denk-Verwurzelungen, Konzepte wie Subjekt und Ich sowie Sphären der Sprache stehen im Brennpunkt. Renate Resch analysiert die sechs poetischen Dialoge und bietet Einblicke in stilistische und thematische Einflüsse zwischen den Partner:innen. Sechs grafische Bildwerke von Asenbaum ergänzen die lyrischen Beiträge. Das Werk stellt den Wert von Kooperation, Dialog und kreativer Offenheit in den Vordergrund.