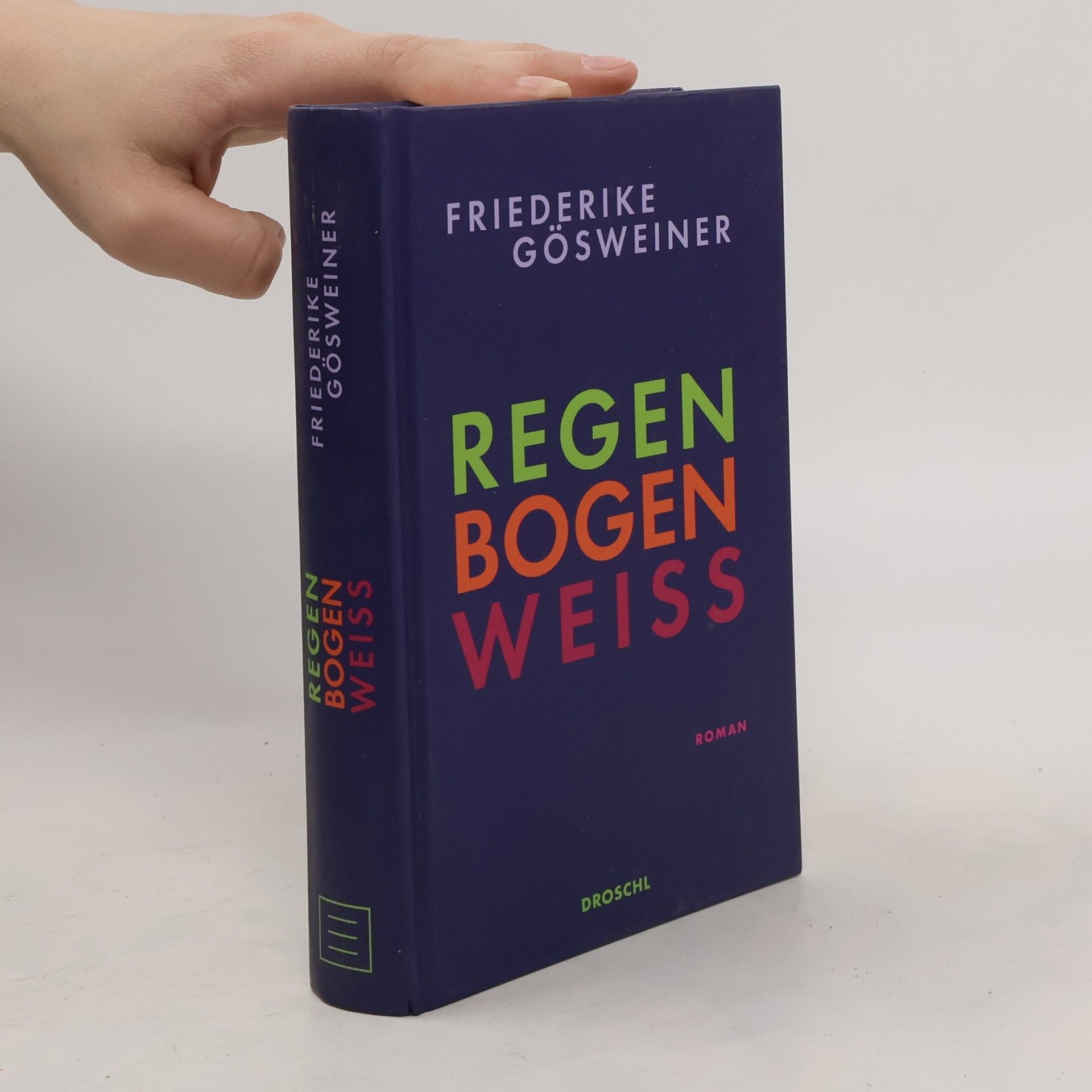

Regenbogenweiss

Roman

„Regenbogenweiß“ ist ein Buch über Gleichheit und Glück, über die Notwendigkeit von Trauer, die fundamentale Bedeutung von Zeit und über Europa im Hier und Jetzt. Am Beginn des Romans steht ein Ende: Hermann stirbt plötzlich und unerwartet. Er hinterlässt seine Frau und zwei erwachsene Kinder. Alle drei trauern – auf je eigene Weise. Die soeben pensionierte Lehrerin Marlene beginnt, Flüchtlingen zu helfen; Sohn Bob, Kosmologe und Zeitforscher, zieht sich ans äußerste Südende Europas in die Natur zurück; und Tochter Filippa, Philosophin in Paris, möchte mehr denn je endlich Mutter werden. Für alle stellt sich die Frage nach einem glücklichen Leben noch einmal neu und dringlicher – während große gesellschaftliche Veränderungen und Entwicklungen im Gange sind, die sie skeptisch mitverfolgen. »So viele Entscheidungen, die damals noch ungetroffen waren, die getroffen werden mussten, damit es sie hier heute gab. Und jede hätte anders ausfallen können und dann wäre sie heute nicht. Aber wie traf man Entscheidungen, dachte Filippa. Wie traf man sie richtig.«