Die H. Kori GmbH

Eine Berliner Ofenbaufirma und der nationalsozialistische Massenmord

Eine Berliner Ofenbaufirma und der nationalsozialistische Massenmord

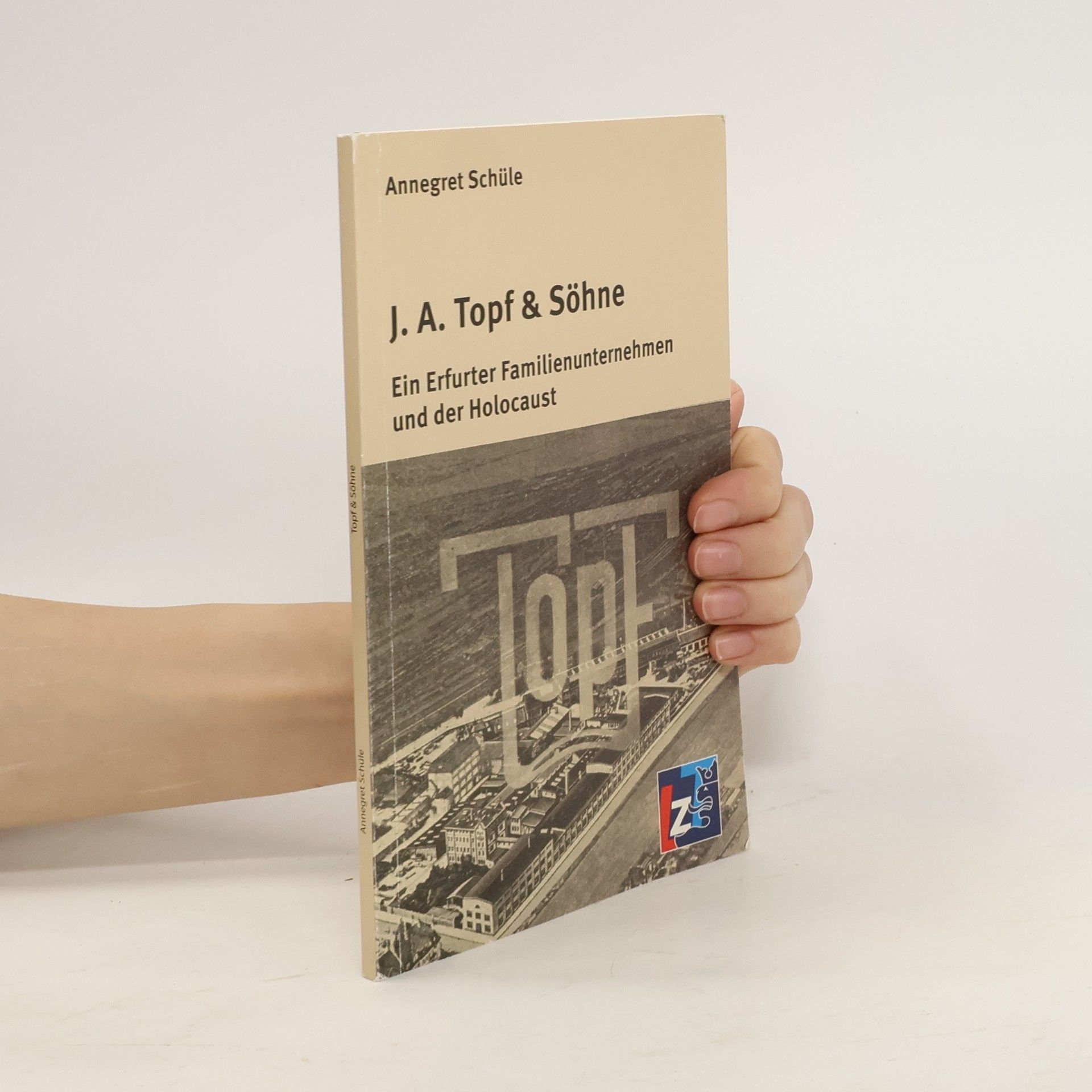

J. A. Topf & Söhne steht exemplarisch für die Beteiligung privater Wirtschaftsunternehmen am nationalsozialistischen Menschheitsverbrechen. Der industrielle Massenmord in Auschwitz wäre ohne die von der Erfurter Firma konstruierten Leichenverbrennungsöfen und deren Gaskammer-Lüftungstechnik nicht möglich gewesen. Wie wurde ein Thüringer Traditionsunternehmen, das in der Weimarer Republik erfolgreich Bestattungsöfen für städtische Krematorien entwickelte, zum direkten Auftragnehmer der SS? Wer waren diese Kaufleute und Ingenieure, die in der Massenvernichtung einen zukunftsträchtigen Markt und eine technologische Herausforderung sahren? Wie war es möglich, dass sich in der Betriebsgemeinschaft kein Widerspruch regte und selbst Arbeiter aus den kommunistischen Widerstand zu Mitwissern und sogar Mittätern wurden? Wie gingen die Beteiligten und die beiden Nachkriegsgesellschaften mit dieser Schuld um?

Der Erfurter Willy Wiemokli (1908–1983), Sohn einer evangelischen Mutter und eines zum Protestantismus konvertierten jüdischen Vaters, wird im Nationalsozialismus zum „jüdischen Mischling“ erklärt. Der Rassenhass nimmt ihm beide Eltern. Seine Mutter leidet so unter der Verfolgung ihrer Familie, dass sie 1942 einem Schlaganfall erliegt. Sein Vater wird 1943 in Auschwitz-Birkenau ermordet. Zum Rettungsanker wird für Willy Wiemokli das Erfurter Familienunternehmen J. A. Topf & Söhne, das ihn nach seiner Buchenwald-Haft im Januar 1939 als Buchhalter einstellt und vor der Gestapo in Schutz nimmt. Nur Monate später beginnt diese Firma Leichenverbrennungsöfen nach Buchenwald und in andere Konzentrationslager zu liefern. Das Unternehmen geht so weit, die Krematorien im Vernichtungszentrum Auschwitz-Birkenau mit Öfen und Gaskammer-Lüftungstechnik auszurüsten. Willy Wiemokli weiß von den Geschäften mit der SS und engagiert sich trotzdem – auch nach Kriegsende und nun in leitender Funktion – für den Betrieb. In der DDR der 1950er Jahre wird er erneut ein Opfer des Antisemitismus, nun stalinistischer Prägung.