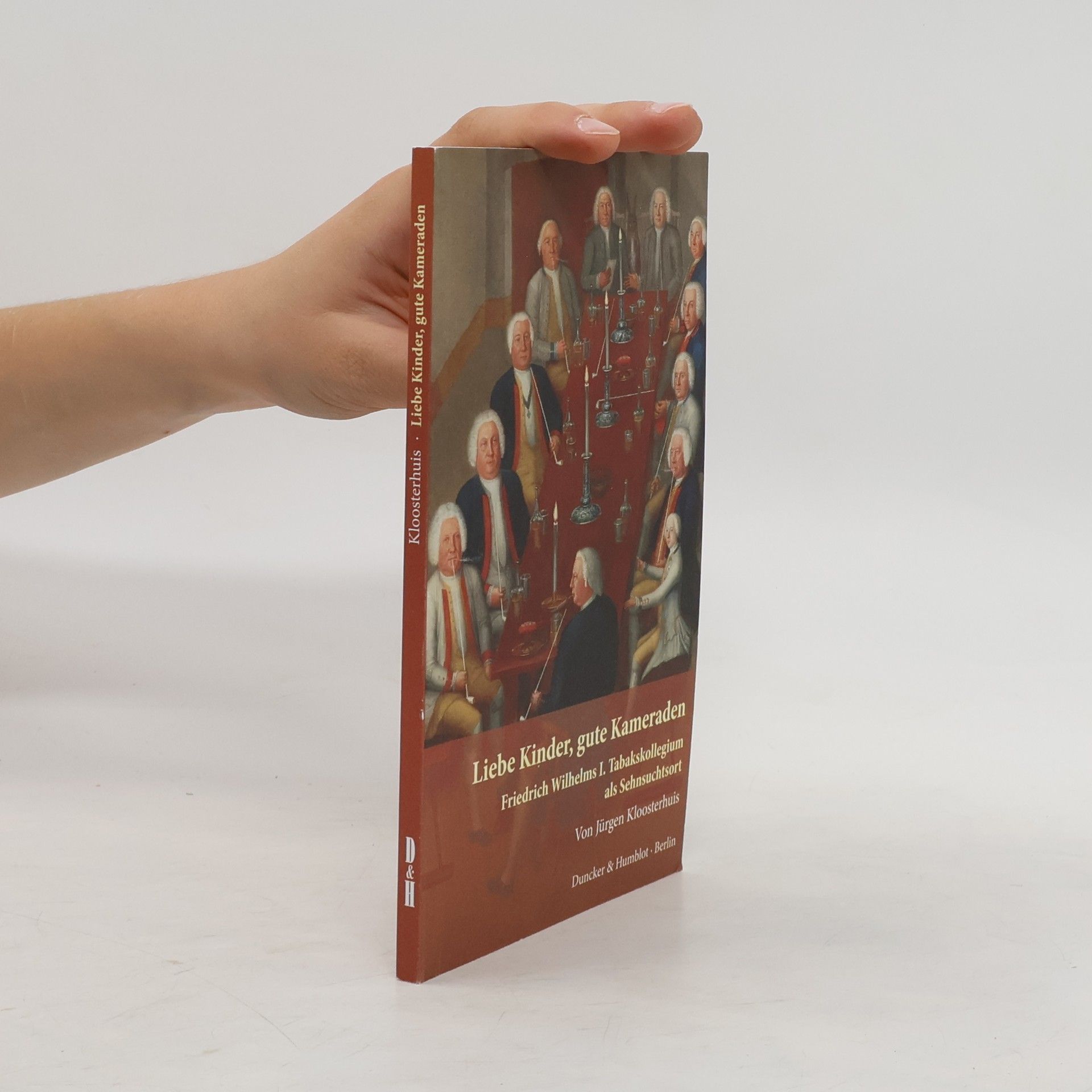

Von allen Geschichten, die das Schloss Konigs Wusterhausen vom historisch gewordenen Preuaen und einem seiner seltsamsten Konige erzahlt, sind die Bildergeschichten am besten zu begreifen. Sie berichten von jenen Jahren, in denen Friedrich Wilhelm I. (1688 - 1740) aus seiner maroden Monarchie durch einen Stuck fur Stuck durchdachten und rigoros umgesetzten Modernisierungsprozess das Preuaen des 18. Jahrhunderts formte, das Land und den Begriff. Die auf den Gemalden - auch von des Konigs eigener Hand - dargestellten Personen und Szenen konnen durch heutige Betrachtungen wieder zum Leben erweckt werden. An diesem Punkt eroffnen sich Chancen, den Bilderreichtum in KW aus neuen Perspektive zu beleuchten. Kostumkundlich und militargeschichtlich geschulte Blicke auf die "bunten Rocke" erschlieaen Aspekte, die deren rein materielle Wahrnehmung bereichern. Detailanalysen der gemalten Oberflachen spuren hintergrundig verschlusselte Bildbotschaften auf, mit denen sich das Verstandnis fur die einst gemalten Intentionen steigern lasst.

Jürgen Kloosterhuis Knihy

Liebe Kinder, gute Kameraden.

Friedrich Wilhelms I. Tabakskollegium als Sehnsuchtsort.

Das Tabakskollegium. Kunsthistoriker haben sich von diesem Gemalde allemal abgewandt, Preuaenexperten vergeblich um eine Deutung bemuht. Unbestritten zeigt das Bild das beruhmtberuchtigte Tabakskollegium Friedrich Wilhelms I. (16881740). Man etikettierte die Veranstaltung und ihre Darstellung als negative Markenzeichen dieses Konigs, als exzessives Besaufnis einer militarisierten Mannerrunde. Mittlerweile wird der politisch-diskursive Kern seiner Abendgesellschaften und dessen geistige Verortung im fruhaufklarerisch zeremonialfreien Raum angemessener analysiert. Auch das von Georg Lisiewski ca. 1736/37 gemalte Tabakskollegium stiea lange Zeit auf kopfschuttelnde Ablehnung. Doch sein Bild verbirgt eine Botschaft, die bislang nicht verstanden wurde. Das Kunstwerk wird hier durch eine genaue heereskundliche Untersuchung seines Figurenprogramms als idealisierte Darstellung eines Sehnsuchtsorts entschleiert, an dem der komplizierte Konig unverfalschte Kindesliebe und absichtslose Kameradentreue erleben wollte.

Kriegsgericht in Köpenick!

- 295 stránok

- 11 hodin čítania