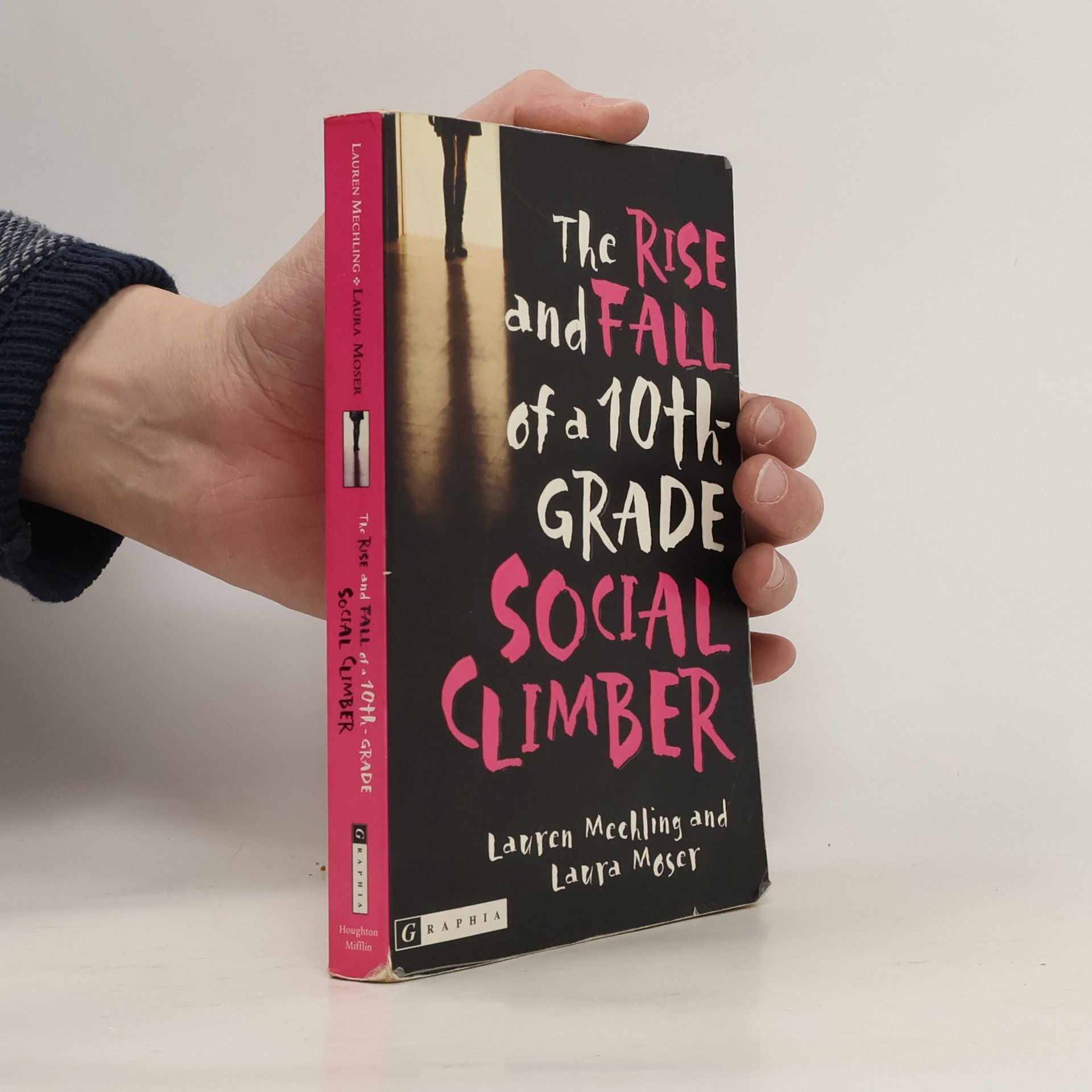

When her best friend dares her to become part of the popular crowd and record her experiences in a diary, fifteen-year-old Mimi's world turns upside down when the diary gets into the wrong hands

Laura Moser Knihy

Laura Moser sa zameriava na skúmanie zložitých postáv a ich miesta v spoločnosti. Jej písanie sa vyznačuje prenikavým pohľadom na ľudskú psychiku a spoločenské normy, často s dôrazom na ženské skúsenosti a ambície. Moser využíva svoj novinársky talent na vytváranie pútavých a podnetných diel.