Die Geschichte des Faust-Stoffes seit Goethe ist lange Zeit vor allem unter ideologischen Gesichtspunkten gedeutet worden. Die vorliegende Studie untersucht erstmals tiefergehend die populärkulturellen Resonanzen von Faust in der sich formierenden Medienmoderne des 19. Jahrhunderts. Die ‚Explosion der Bilder‘ sorgt dafür, dass Stoff und Figur in einer nie dagewesenen Vielfalt und Breite als visuelles Phänomen in Erscheinung treten. Faust wird zu einer populären Projektions- und Identifikationsfigur, die mit ganz unterschiedlichen Formen, Funktionen und Kontexten in Verbindung steht. Ihre Omnipräsenz in der Bildkultur des Jahrhunderts ist sowohl Spiegel als auch Katalysator dieser Entwicklungen.

Carsten Rohde Knihy

"Lyrik boomt--Gedichte deutschsprachiger Autor*innen erfreuen sich bei Publikum und Kritik grosser Beliebtheit. Online wie offline, auf Lesungen wie im Internet zeigt sich die Szene quicklebendig. Lyriker*innen wie Marcel Beyer und Monika Rinck beeinflussen mit innovativen und originellen Texten die Literatur der Gegenwart. Der Band bietet einen Ausschnitt des Spektrums der zeitgenössischen lyrischen Szene deutscher Sprache."-- Provided by publisher

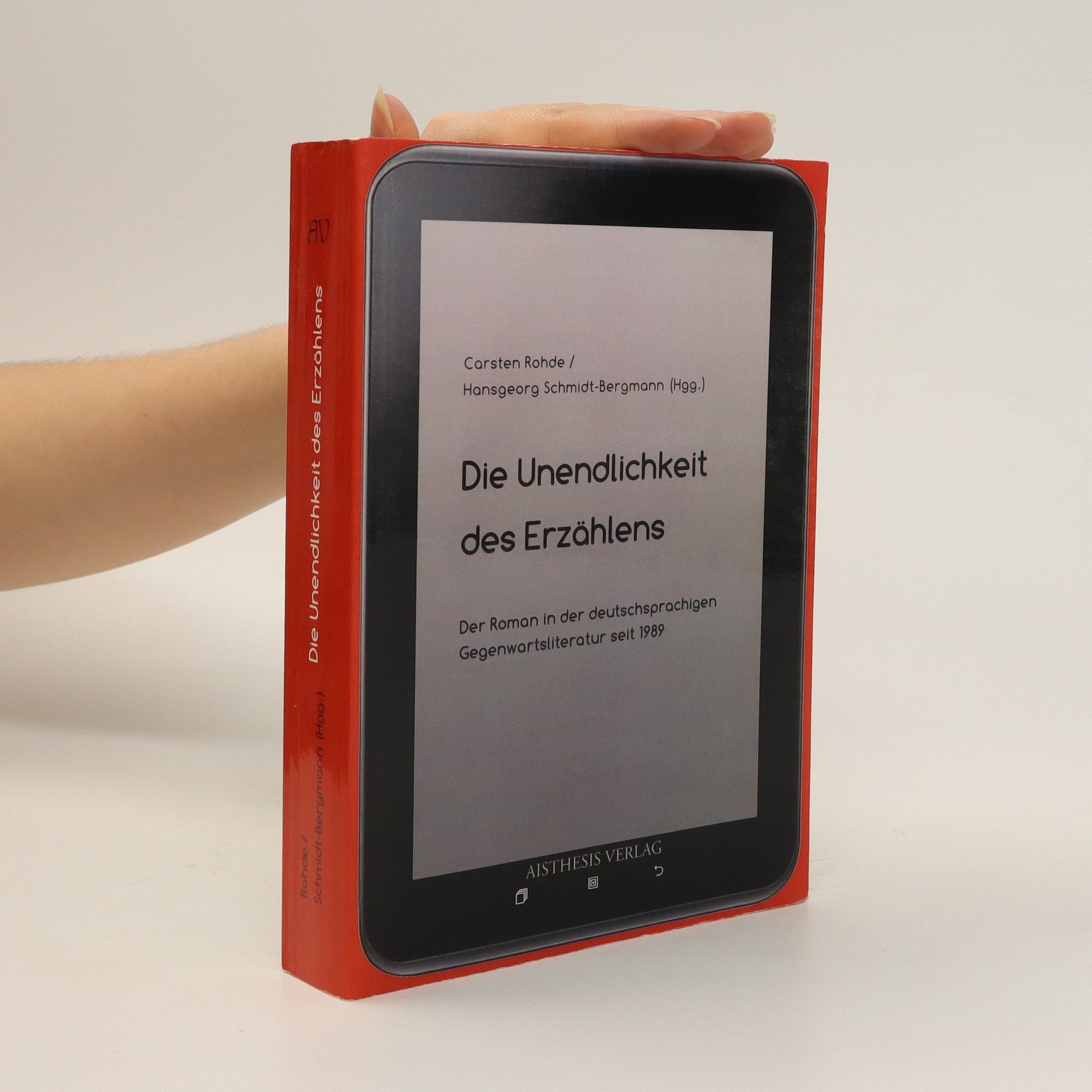

Die Unendlichkeit des Erzählens : der Roman in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur seit 1989

- 387 stránok

- 14 hodin čítania

Der Roman ist die literarische Königsdisziplin in der Zeit derJahrtausendwende – und dies gilt gleichermaßen für den Publikumsgeschmack wie für Wissenschaft und Kritik. Die literaturwissenschaftliche Forschung zur Poetik des Romans hat dabei die jüngsten Gattungsentwicklungen zumeist noch unter dem Schlagwort „Postmoderne“ verhandelt. Nachdem indes die Epoche der Postmoderne zuletzt mehr und mehr zum Gegenstand der Historisierung geworden ist, stellt sich die Frage, was jenseits der mit ihr einhergehenden ästhetischen Paradigmen die zentralen Prinzipien und Formen einer zeitgenössischen Romanpoetologie sein könnten. Am Beispiel deutschsprachiger Romane und Romanciers gibt der Band Einblicke in die Möglichkeiten und Wirklichkeiten des Erzählens in der Literatur seit 1989.