Anna Baar Knihy

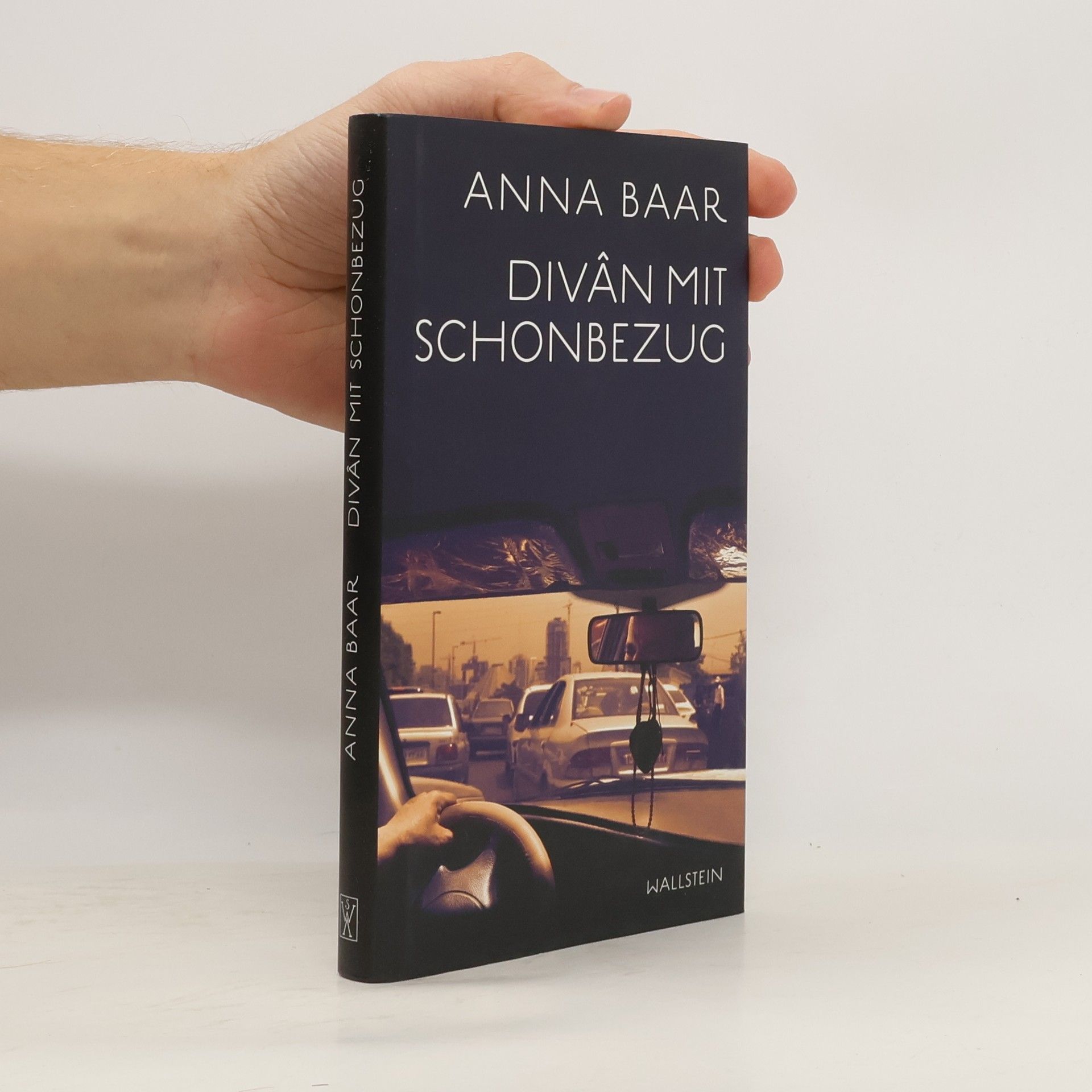

Geschichten über das Fremde und gleichzeitig Schöne, über das Heranwachsen zwischen den Kulturen, Heimat und Sehnsucht. Was meint man, wenn man Zuhause sagt? Wo ist man heimatberechtigt? Heimat wird nicht gefunden, aber sie holt einen ein, taucht im Rückspiegel auf, sobald man ausbrechen will.Von Zagreb, Klagenfurt oder Wien nach Teheran ist es oft nur ein Gedankensprung. Da wie dort interessiert sich Anna Baar weniger für Schauplätze und angebliche Sehenswürdigkeiten als für das Geheime und Verheimlichte. Sie sieht genau hin, geht über Schmerzgrenzen, erzählt von der Großmutter, die im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis kämpfte und im jugoslawischen Bruderkrieg vor den eigenen Leuten in ihren Keller fliehen musste, von der einst schönen, bewunderten Frau, die sich als kranke Greisin nicht zurechtmachen lässt für die Freunde aus Kärnten. Immer geht es um das Anderssein, um den Hass der Deutschkärntner gegen die Kärntner Slowenen und Jugoslawen, den Kindheitsduft von Mandeln und getrockneten Feigen, um Heimatstolz und Heimatscham, um die Erkenntnis, dass schöne Worte nicht taugen, das Schreckliche zu benennen.Einmal wütend, dann wieder zärtlich und heiter schreibt Anna Baar gegen die eigene Sprachlosigkeit an, ringt um präzise Worte für das Unsägliche und Beschönigte. Ihre Beschäftigung mit dem Vergangenen zielt auf das Heutige ab. Ein tiefgründiges, politisches und hochaktuelles Buch.

Ein sprachmächtiger Roman, der uns einen Menschen näherbringt, und zugleich ein Jahrhundert in seinen Wirrungen, Irrtümern und großen Sehnsüchten. Ein Tag im Leben, der länger dauert, als die Monate und Jahre, die ihm folgen. Ein Augenblick von Ewigkeit, an dem das Leben stillzustehen scheint. Etwas Großes, das sich der Erinnerung verschließt – war’s ein Wintertag? Oder war’s im Mai? Es war Krieg. Der Held des Romans tastet sich an seine Erinnerungen heran, indem er sie wie besessen auf Band spricht. Erst als er im Sterben liegt, dämmert ihm, was an jenem Tag wirklich geschah. Wie einen Traum bewahren, wie überhaupt fortbestehen in einer Trümmerwelt, in der die Abwesenden anwesender sind als die Greifbaren und in der die Lüge mehr Ordnung schafft als die Wahrheit? Und: Ist es wirklich seine Geschichte – oder die des Erzählers, der mit den ererbten Kassetten wenig anzufangen weiß und nichts vom Krieg wissen will, sondern vom Leben und Lieben? In eigenwilligen Bildern erzählt Anna Baar – vor der Kulisse einer versunkenen Welt – vom Irren zwischen der Sorge um sich selbst und der Rücksicht auf andere, von Mutproben, Heldentum und menschlichem Versagen, von Gehorsam und Widerstehen. Es ist die Geschichte einer verpassten Liebe – voller erfundener Wahrheiten, menschlicher Abgründe und eigenwilliger Bilder. Ein großer Gesang auf das Leben.

»Die Farbe des Granatapfels« ist Zukunftsliteratur, die eine große Geschichte von Liebe und Versöhnung, Krieg und Frieden erzählt. Ein Mädchen verbringt Sommer auf einer dalmatinischen Insel bei ihrer Großmutter, fernab ihrer österreichischen Heimat. Diese paradiesische Umgebung ist gleichzeitig fremd und archaisch, geprägt von einem Fischerdorf, das Marschall Tito und seinen Partisanen huldigt, während Touristen willkommen geheißen werden. Im Kontrast dazu steht das bürgerliche Leben in einer österreichischen Provinzstadt, wo nationalsozialistische Überbleibsel bestehen und Jugoslawen oft nur als Gastarbeiter wahrgenommen werden. Der Roman thematisiert Identitätsfindung und Entfremdung zwischen diesen zwei Kulturen sowie Kindheitserinnerungen an die Inselwelt Kroatiens und die österreichische Heimat. Zudem wird die geschlechtliche Identität beleuchtet, einschließlich der Widersprüche von Erwartungen und Anforderungen. Die Zugehörigkeit zu verschiedenen Sprachen – Muttersprache, Vatersprache und Großmuttersprache – spielt ebenfalls eine zentrale Rolle in der Erzählung.

Die Wahrheit ist eine Zumutung

Klagenfurter Rede zur Literatur 2022

Kanaren im Nebel

Europäische Ansichten aus Kärnten/Koroška

»Fragte man mich nach der Herkunft, ich sagte: Ich komme von Schubert, Cave, Cohen und so weiter …« Anna Baar erzählt von Menschen und Werken, die ihre ästhetische Welterschließung auf unterschiedlichste Weise beeinflusst haben. »He, holde Kunst!« versammelt Randnotizen und literarische Beiträge zu Gesehenem, Gehörtem und Gelesenem, Anekdoten mitunter kurioser Begegnungen auf ihren Streifzügen durch Rummelplätze, Kinosäle, Bedürfnisanstalten, Spelunken, Museen, Konzertarenen und Opernhäuser, Überlegungen zu Rezeption und Kritik und Nachrufe auf frühe Wegbegleiter. Dabei verzichtet sie auf gängige Bewertungen, stellt Berühmtheiten wie Patti Smith, Peter Handke, David Bowie, J. M. Simmel, Mozart oder Hannibal Lecter bedenkenlos zu scheinbar Unscheinbaren - und sich selbst gleich dazu. Was sie bei den anderen findet, verknüpft sie mit Persönlichem, erzählt von Ablenkungen und Umschweifen auf dem eigenen Weg, vom Wundernehmen und Stutzen, etwa der lieben Not mit Galeriebesuchen, tröstlichen Moritaten und schweigsamen Geliebten, die aus Liedern sprechen. Kunst nicht als das, was scheint, sondern was in uns anklingt …

Dorothea Zeemann war Namensgeberin und Mentorin der Wiener Gruppe, Generalsekretärin des Österreichischen P. E. N.-Clubs, Publizistin und Kritikerin, aufgeweckte Beobachterin des Zeitgeschehens – und nicht zuletzt sehr aktive Schriftstellerin. Dennoch zucken selbst Literaturbewanderte beim Namen Zeemann meist mit den Schultern und verweisen einzig auf das seinerzeit skandalisierte Buch Jungfrau und Reptil, in dem die Vielseitige mit dem Hang zum Bekennermut ihre Beziehung zu Heimito von Doderer detailreich enthüllte. Anna Baar portraitiert die Autorin jenseits des Klischees der Frau im Schatten berühmter Männer als aufgeweckte Chronistin einer Welt von gestern, deren Verwerfungen uns Heutige zur Vorsicht gemahnen. Dazu trägt sie Glanzstücke aus den zum größeren Teil nur noch antiquarisch erhältlichen Erinnerungsbüchern, autobiografischen Erzählungen und Romanen zusammen, in denen Zeemann die politischen Katastrophen ihrer Zeit ebenso rückhaltlos beschreibt wie intime Erfahrungen des Heranreifens oder die heitere Lust an der Rolle der einmal gedemütigten, dann wieder ihre »Krankenschwesternatur« als Machtinstrument nutzenden Liebenden.

Nil

Roman

Eine Geschichtenerfinderin muss ihre Fortsetzungsstory für ein Frauenmagazin beenden. In ihrer Fieberhaftigkeit entwirft sie ein Endszenario, vernichtet jedoch die Notizen aus Angst, dass es wahr werden könnte. Was, wenn das Geschriebene biografisch ist, nicht rückblickend, sondern prophetisch? Existiert die Erzählerin nur in ihrer Geschichte? Gibt es einen Ausweg? Der Roman thematisiert das Verhältnis von Realität und Fiktion, Erzählen und Erinnern, und ist sprachlich virtuos und packend. Die Ich-Erzählerin, Autorin von Fortsetzungsgeschichten, erhält den Auftrag vom Chefredakteur, das zentrale Liebespaar zu beenden, selbst wenn das bedeutet, dass sie „ein Herz nehmen und von der Klippe springen“. Die Autorin vertraut so sehr auf die Kraft des Erzählens, dass es ihr unheimlich wird. Es gibt die Erzählerin als Kind, deren Vater Direktor eines Zoos ist, aus dem ein Krokodil verschwindet, und eine Frau, die einem fremden Mann aus ihrem Leben diktiert. Der Leser ist oft unsicher, was wahr ist, und das ist zentral für die Geschichte. Schreiben kann Leben schaffen, aber auch den Tod bedeuten. Das Krokodil wird schließlich ausgestopft und verkauft, als der Vater den Zoo aufgeben muss. Dieser schmale Roman ist eine literarische Selbstbefragung und poetische Auseinandersetzung mit der Macht des Erzählens, verfasst von einer Autorin, die stilsicher und feinfühlig mit Worten umgeht. Einige Sätze bleiben im Gedächtnis, selbst nach dem