Ben Bachmair Knihy

Handbuch Kindheit, Technik und das Digitale

- 422 stránok

- 15 hodin čítania

Führen die medialen und digitalen Transformationen in spätmodernen kapitalistischen Gesellschaften zu fundamentalen Veränderungen kindlichen Lebens und Erlebens? Diese Fragen sind gesellschaftlich und pädagogisch bedeutend, jedoch wurden die Auswirkungen technischer Veränderungen auf kindliche Subjektivität in der deutschsprachigen Kindheitsforschung bislang wenig untersucht. Das Handbuch bietet einen systematischen Überblick über zentrale Zusammenhänge und interdisziplinäre Diskurse, beginnend mit Analysen zum Verhältnis von Gesellschaftsentwicklung, Technik und Digitalisierung. Es umfasst Ergebnisse der Kindheitsforschung und behandelt die Initiierung emanzipatorischer Bildungs- und Lernprozesse. Das Inhaltsverzeichnis gliedert sich in mehrere Themenbereiche: Technik und Gesellschaft, Digitalisierung und Mediatisierung von Kindheit, digitales Konstruieren, Spielen und Handeln sowie Digitalisierung und digitale Bildung in Institutionen. Beiträge thematisieren unter anderem die Rolle von Technik in der Erziehung, die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Sozialisation von Kindern und die Bedeutung von Medienkompetenz in Bildungseinrichtungen. Zudem wird die Beziehung zwischen Familie und sozialen Medien sowie die Rolle von Kindern als Akteure in der digitalen Welt beleuchtet. Das Handbuch bietet somit eine umfassende Analyse der Herausforderungen und Chancen, die mit der Digitalisierung für die kindliche Entwicklung verbu

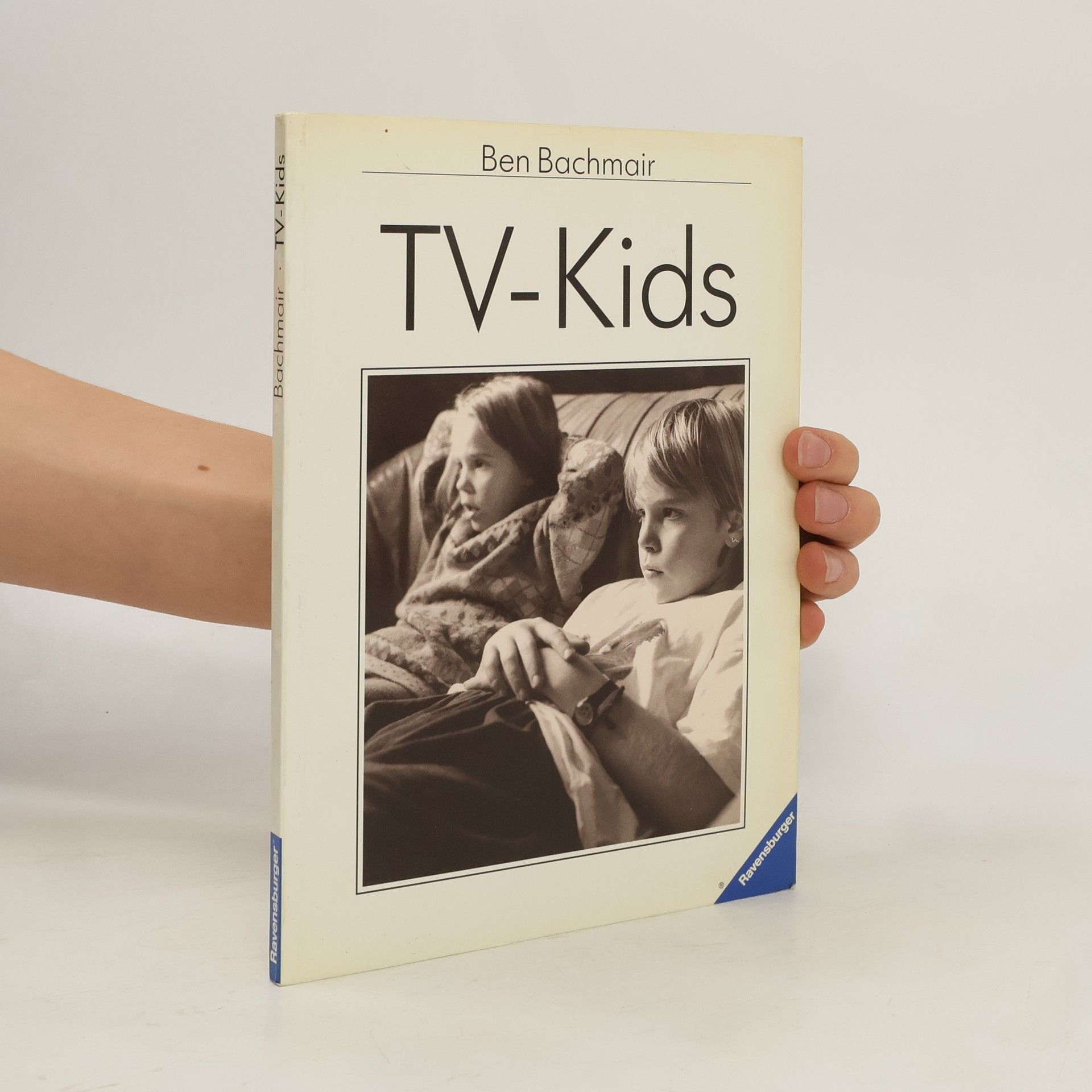

Ist es nicht herrlich: gemütlich auf dem Sofa und per Knopfdruck in die Traumwelt der Fernsehbilder und -geschichten eintauchen, mit der Maus die vielen spannenden Dinge des Alltags erkunden, mit leisem Schauder die wilden Abenteuer von Comic-Helden verfolgen? Doch Eltern haben Bedenken, daß ihr Kind zu viel Zeit vor dem Bildschirm verbringt, daß Gewalt im Fernsehen die Kinder schädigt, die Hektik von Action sie verwirrt, die Werbung sie in den Sog des Konsums zieht. Prägen merkwürdige Fernsehhelden das Weltbild unserer Kinder? Wo findet sich in der Bilderflut der Sender Qualität? Weit davon entfernt, das längst etablierte und alltägliche Medium Fernsehen zu dämonisieren, hat sich Ben Bachmair mit diesen und vielen anderen Fragen zum Thema Kinderfernsehen auseinandergesetzt. Fernsehen ist erlaubt, sagt er, weil es Kinder anregen und ihre Phantasie fördern kann. Entscheidend ist jedoch der rechte Umgang damit. An vielerlei Beispielen aus dem kindlichen Fernsehalltag entwirft er ein umfassendes und fundiertes Begleitprogramm für Eltern und andere Erziehende - damit ein guter Empfang gewiß ist.