Pop, Pop, Populär

- 224 stránok

- 8 hodin čítania

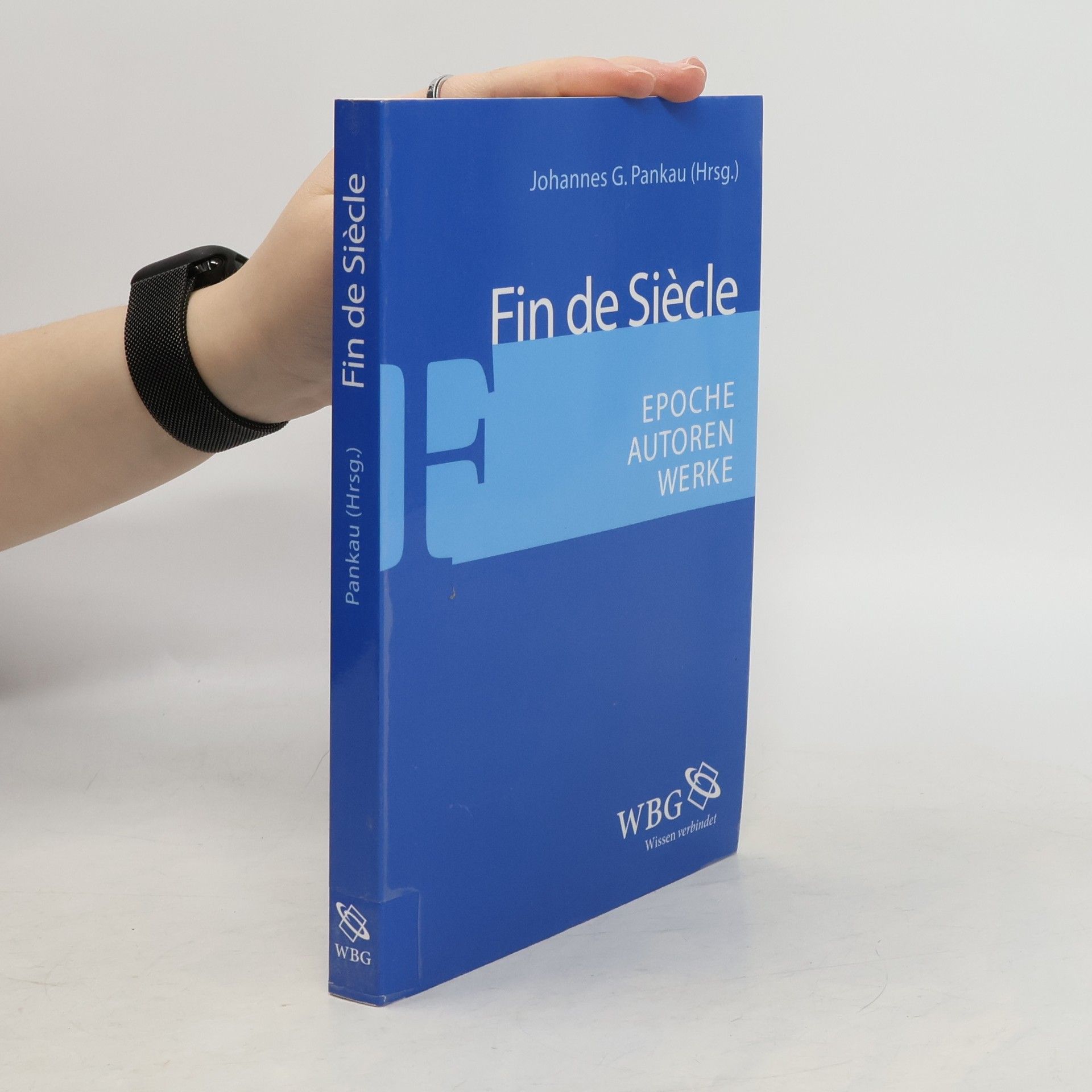

Die Literatur des Fin de Siècle reflektiert die fundamentalen gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen der Zeit um 1900, indem sie aktuelle Themen künstlerisch verarbeitet und neue ästhetische Ausdrucksformen entwickelt. Die Beiträge dieses Bandes beschreiben die heterogenen Strömungen der literarischen Jahrhundertwende und entfalten ihre wesentlichen Aspekte. Die Literatur von und über Frauen, die Psychoanalyse, die Zentren der Bohème, die technischen Medien und die Unterhaltungskultur werden gleichermaßen behandelt. Ausgewählte Autoren, die auch heute noch präsent sind, finden sich ausführlich porträtiert, so Stefan George, Heinrich und Thomas Mann, Robert Musil, Arthur Schnitzler, Rainer Maria Rilke, Frank Wedekind. Die Verbindung von Biographie und Werkanalyse ermöglicht Einsichten in die zentralen Themen und Schreibformen der Jahrhundertwende.