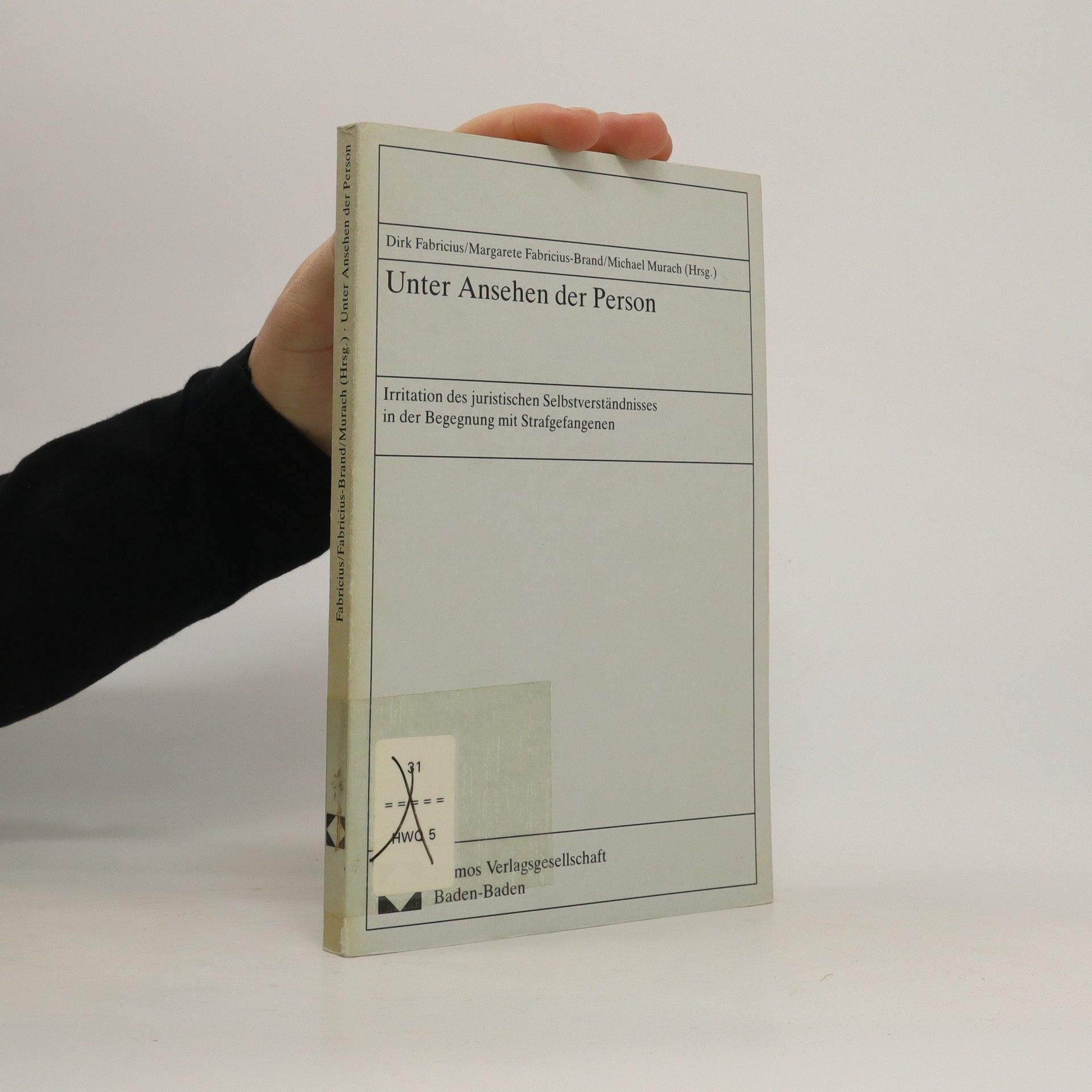

Unter Ansehen der Person

- 163 stránok

- 6 hodin čítania

Wider die Politik der Ausgrenzung

Konflikt in der aktuellen forensischen Diskussion um das Tätersubjekt: Anstoß nehmen die AutorInnen des Readers an der Zuschreibung anti- oder dissozialer Persönlichkeitsstörungen als klinische Diagnose oder objektivierende Klassifizierung. Anstößig ist diese Pragmatik, weil mit ihr die Weichenstellung für Regelvollzug, Sozialtherapie, Maßregelbehandlung erfolgt. Ohne Idealismus, jenseits von Klischees, muss das Ziel von Straf- wie Maßregelvollzug auch für rücksichtslos, feindselig, ausbeuterisch handelnde Täter auf rückfallpräventive Resozialisierung, Rehabilitation, Reintegration ausgerichtet sein. Pluralistisch thematisieren 15 international vernetzte Insider das Spektrum anti- oder dissozialer, zusätzlich psychopathischer Vor-/Urteile unter ethischen, historischen, juristischen, psychologischen, psychiatrischen, psychoanalytischen, sozialwissenschaftlichen, strafrechtlichen, soziologischen, vollzugsstrategischen Aspekten. Ihre Kritik untersucht tradierte forensische und etablierte wissenschaftsideologische Theorie-Praxis-Modelle und -Diskurse, dies mit dem Ziel, eine fundamentale Reform krude ausgrenzender Praxis anzustoßen.