Henri Lefebvre was the major theorist of space and of the urban. This is the definitive book on Lefebvre.

Christian Schmid Knihy

Extended Urbanisation

Tracing Planetary Struggles

Extended methods of analysis for urbanisation processes illustrated in eight world regions. Urbanisation processes are unfolding far beyond the realm of agglomerations, profoundly transforming agrarian areas, rain forests, deserts and oceans. Inextricably bound to the earth’s ecologies, these developments are causing manifold planetary crises which require urgent scrutiny and call for new conceptions and cartographies of the urban beyond-the-city. Through detailed analysis and fieldwork captured in text, photographs and hand-drawn maps, the book portrays the effects of extended urbanisation in eight world regions. It offers a redefinition of the very notions of the “city”, “urban” and “urbanisation” and outlines new urban agendas developed to address planetary challenges. This book decenters the perspective on the urban, foregrounds urban struggle, and transcends rural-urban and north-south divides. Fundamental book for urbanism studies Redefinition of the terms “city”, “urban” and “urbanisation” Analysis of urbanisation processes in eight world regions

Cartography as an instrument for the analysis of urbanisation processes The speed, scale and scope of urbanisation have increased dramatically in recent decades. To decipher the rapidly changing urban territories across the planet, we need a radical shift in the analytical perspective on urbanisation. In this book, a transdisciplinary international research team presents an expanded vocabulary of urbanisation processes through a comparison of Tokyo, Hong Kong – Shenzhen – Dongguan, Kolkata, Istanbul, Lagos, Paris, Mexico City and Los Angeles. Based on a novel cartography and on detailed ethnographic and historical explorations, this book systematically analyses the diversity of responses to urgent contemporary urban challenges. It proposes a series of new concepts that allow us to assess the practical consequences of different urban strategies in everyday life. Essential book on urbanism New evaluation models for urbanisation processes Comprehensive analyses and illustrations of the urban patterns of international metropolises Comparison of urbanisation processes in eight metropolises around the world

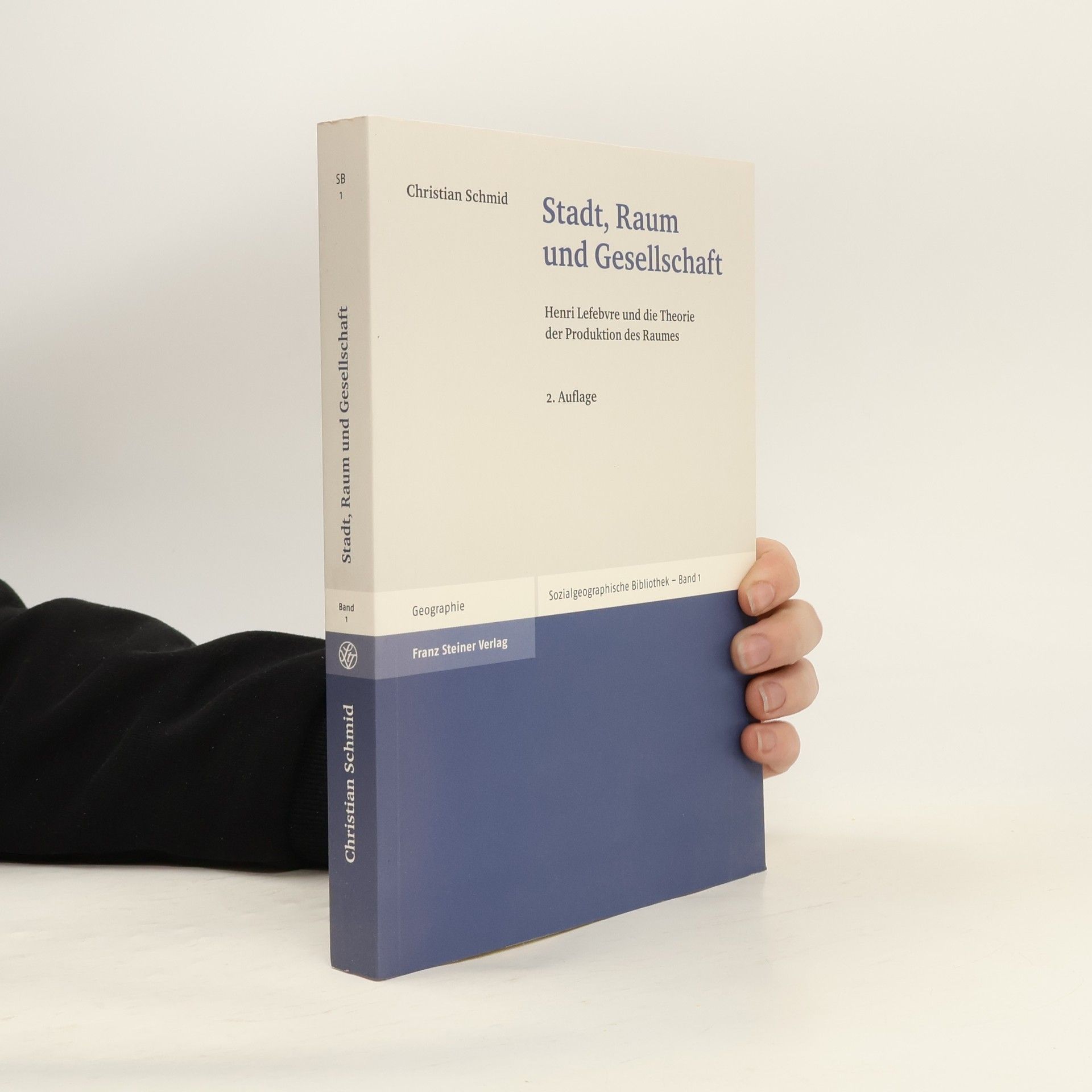

Stadt, Raum und Gesellschaft

Henri Lefebvre und die Theorie der Produktion des Raumes

Die Theorie der Produktion des Raumes von Henri Lefebvre hat in den letzten Jahren in den Sozialwissenschaften einen herausragenden Stellenwert gewonnen. Ihre Bedeutung liegt insbesondere darin, dass sie die Kategorien der „Stadt“ und des „Raumes“ in eine übergreifende raum-zeitliche Theorie gesellschaftlicher Praxis integriert. Die Rezeption dieser Theorie blieb jedoch lange fragmentarisch und inkonsistent, und sie hat die zentralen erkenntnistheoretischen Prämissen Lefebvres zu wenig berücksichtigt. Das Buch von Christian Schmid, das jetzt in der zweiten, unveränderten Auflage erscheint, präsentierte zum ersten Mal eine systematische wissenschaftstheoretische Rekonstruktion dieser Theorie in ihrem zeitgeschichtlichen und epistemologischen Kontext. Im Sinne einer kritischen Aneignung und Weiterentwicklung entwirft es die Grundlinien eines allgemeinen analytischen Rahmens zur Interpretation raum-zeitlicher Phänomene und Prozesse. Es hat seit seinem Erscheinen im Jahre 2005 die Auseinandersetzung mit Lefebvres Theorie im deutschsprachigen Raum entscheidend beeinflusst.

Was hat eine Giraffe mit einem Affen zu tun? Was ist ein Halunggesalat? Ein Anketanz? Ein Treppenwitz? Christian Schmid, der brillante Erzähler und Sprachforscher, der Ernsthaftigkeit mit Humor verbindet, beweist stets von neuem, wie spannend die Welt der Wörter ist: in seinen Büchern – zuletzt im Bestseller „Botzheiterefaane“ – oder in der Sendung „Schnabelweid“ auf Schweizer Radio DRS 1, wo Hörerinnen und Hörer nach der Herkunft und Bedeutung von Wörtern und Ausdrücken aus den Mundarten und dem Hochdeutschen fragen. Auch im neuen Buch geht es nicht um nackte Herkunfts- und Bedeutungserklärungen, sondern um Geschichten, welche die Existenz von Wörtern ausführlicher erörtern, als es in einem etymologischen Wörterbuch oder am Radio möglich ist. Manche Wortgeschichte ist eine kleine Kulturgeschichte. Machte ein Italiener vor fünfhundert Jahren dasselbe wie wir heute, wenn er insalata zubereitete?

Die persönliche Hit-Parade des Autors entfaltet sich durch die Lieder, die sein Leben geprägt haben, beginnend mit den Operetten der 1940er Jahre bis hin zu den einflussreichen Klängen der 1960er Jahre. Diese Ära wird als Musikrevolution beschrieben, die durch die Beatles und Rolling Stones sowie zahlreiche andere britische Bands wie Kinks und Pink Floyd geprägt wurde. Der Autor gibt detaillierte Einblicke in die Songs und Künstler, die seine Musikwelt und Generation nachhaltig beeinflusst haben, und reflektiert deren Bedeutung in seinem Leben.

Seecontainer richtig stauen

Praxis-Handbuch mit Tipps rund um Eingangskontrolle, Technik und Transport

- 104 stránok

- 4 hodiny čítania

Die Broschüre richtet sich an Praktiker und Verantwortliche im Bereich des Containerstauens und beleuchtet die Diskrepanz zwischen gesetzlichen Vorgaben und deren praktischer Umsetzung. Sie bietet praxisnahe Informationen zur Auswahl und Beschaffung von Containern, deren technischen Eigenschaften sowie zur Eingangskontrolle. Zudem werden grundlegende Prinzipien für das Stauen von Gütern und der Umgang mit Gefahrgut behandelt. Ziel ist es, die Arbeit zu erleichtern, Fehlerquellen zu minimieren und Schäden zu vermeiden, unter Berücksichtigung der Pflichten aus dem CTU-Code.