Michael Brocke Knihy

Dieser Band vereinigt die sehr unterschiedlichen klassischen Deutungs- und Antwort-Modelle der Holocaust-Diskussion, wie sie in den USA und Israel geführt wird. Der Dialog mit der christlichen Theologie, die angesichts des Holocaust vor den gleichen Fragen steht, findet hier Anstöße. Mit Beiträgen von: Ignaz Maybaum, Menachem Immanuel Hartom, Yitzschok Hutner, Eliezer Berkovits, Emil L. Fackenheim, Richard L. Rubenstein, Arthur A. Cohen, Irving Greenberg, Michael Wyschogrod, Jacob Neusner, Emmanuel Levinas, Albert H. Friedlander, Michael Brocke, Herbert Jochum.

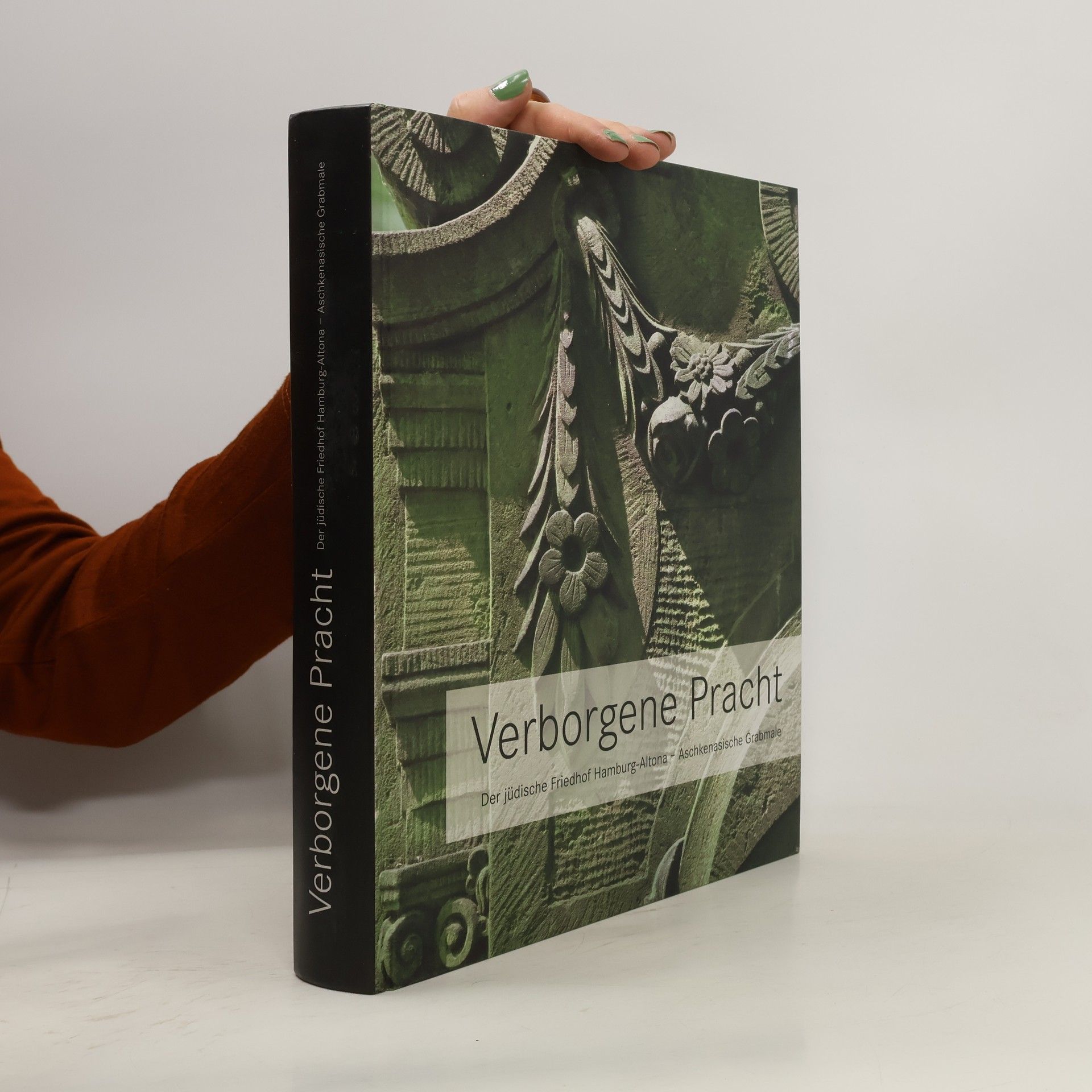

Von Anfang des 17. bis Mitte des 19. Jahrhunderts diente der Friedhof an der Königstraße in Hamburg-Altona Sefarden und Aschkenasen. Er ist wohl die größte Anlage neuzeitlicher jüdischer Grabmale in Deutschland. Dieses Buch macht die 'verborgene Pracht' des aschkenasischen Areals sichtbar. Im Spiegel der Grabinschriften wird Gemeinde-, Sozial- und Kunstgeschichte lebendig, ausgewählte Stammbäume bedeutender Familien runden die Gesamtschau ab. So eröffnet sich erstmalig die Sicht auf die Epoche frommen und traditionellen, aber auch modernen Selbstbewusstseins, das jüdische Kaufleute, Rabbiner und Gelehrten der Elbstadt über Jahrhunderte entfalten konnten.