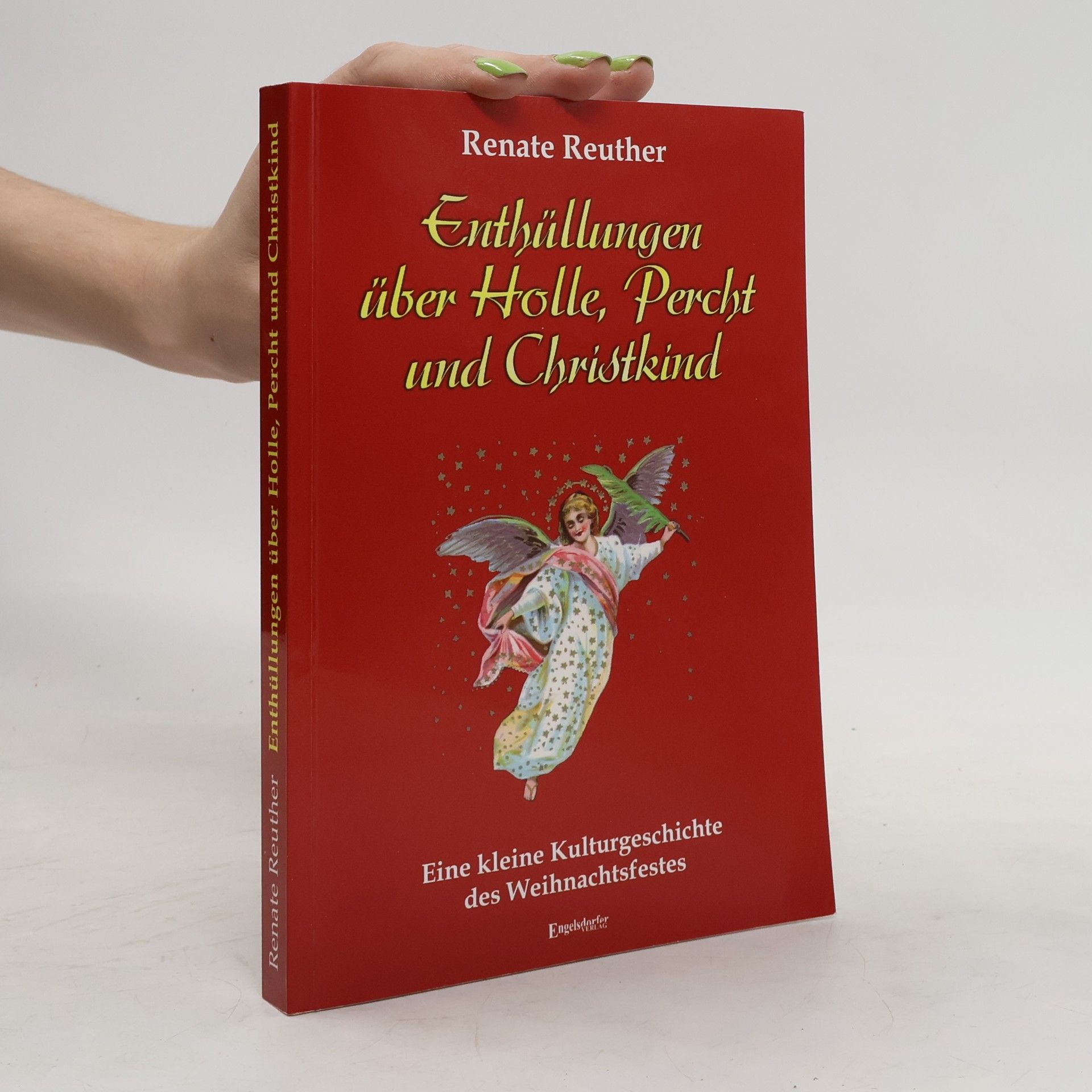

Enthüllungen über Holle, Percht und Christkind

Eine kleine Kulturgeschichte des Weihnachtsfestes

Warum hat der Nikolaus eine Rute und das Christkind ein Glöckchen? Warum kommt der Weihnachtsmann durch den Kamin? Warum schmücken wir einen Baum und essen Lebkuchen? Bevor das Weihnachtsfest im 18. und 19. Jahrhundert zur besinnlichen Familienfeier wurde, erlebte man bei uns eine ganz andere Ur-Weihnacht. Das waren wüste Gelage mit lärmenden Umzügen vermummter Geistergestalten unter der Obhut einer Frau Holle oder Frau Percht. Durch die dunkle Nacht hörte man Schellenklang und Kettengeklirr, sah Lichter funkeln und fürchtete sich davor, Göttern und Geistern zu begegnen. Halloween, Martinsgans, Silvesterböller und die Weiberfastnacht sind Elemente dieser entschwundenen Welt wilder Winterfeiern. Ebenso der glücksbringende Schlotfeger mit dem rosigen Schweinchen oder die Verpflichtung Geschenke auszutauschen. Die Historikerin Dr. Renate Reuther machte sich auf eine detektivische Spurensuche und enthüllt die Geheimnisse unseres Weihnachtsfestes. Die minutiöse und tabulose Fahndung nach den Ursprüngen unseres Weihnachtsbrauchtums führt zu erstaunlichen Erklärungen und überraschenden Zusammenhängen.