Martin Gimm Knihy

P. Johann Adam Schall von Bell S.J.

und die Geheimakten zum Gerichtsprozeß der Jahre 16641665 in China

- 468 stránok

- 17 hodin čítania

Die Studie von Martin Gimm beleuchtet das Leben und Wirken von Johann Adam Schall von Bell, einem bedeutenden Akteur der frühen chinesisch-europäischen Beziehungen. Gimm präsentiert eine überarbeitete Chronologie von Schalls Aktivitäten in China und analysiert die antieuropäischen Bewegungen der 1660er Jahre, die zu seinem Todesurteil führten. Besondere Beachtung finden die neu entdeckten manjurischen Geheimakten, die den Prozess gegen Schall dokumentieren. Die detaillierte Darstellung der Anklagepunkte und beteiligten Personen wird durch ein umfassendes Quellenverzeichnis und einen Index ergänzt.

Kaiser Qianlong (1711-1799) als Poet

Anmerkungen zu seinem literarischen Werk. zweite, erweiterte Auflage

In Band 39 der "Sinologica Coloniensia" untersucht Martin Gimm die literarische Bedeutung des Kaisers Qianlong, der die manjurische Macht in China prägte. Er war ein Universalherrscher, der sich intensiv mit chinesischer Tradition und Literatur auseinandersetzte und eine beeindruckende Menge an literarischen Werken hinterließ. Der Band beleuchtet die Verbindung zwischen Kaisertum und literarischer Produktivität.

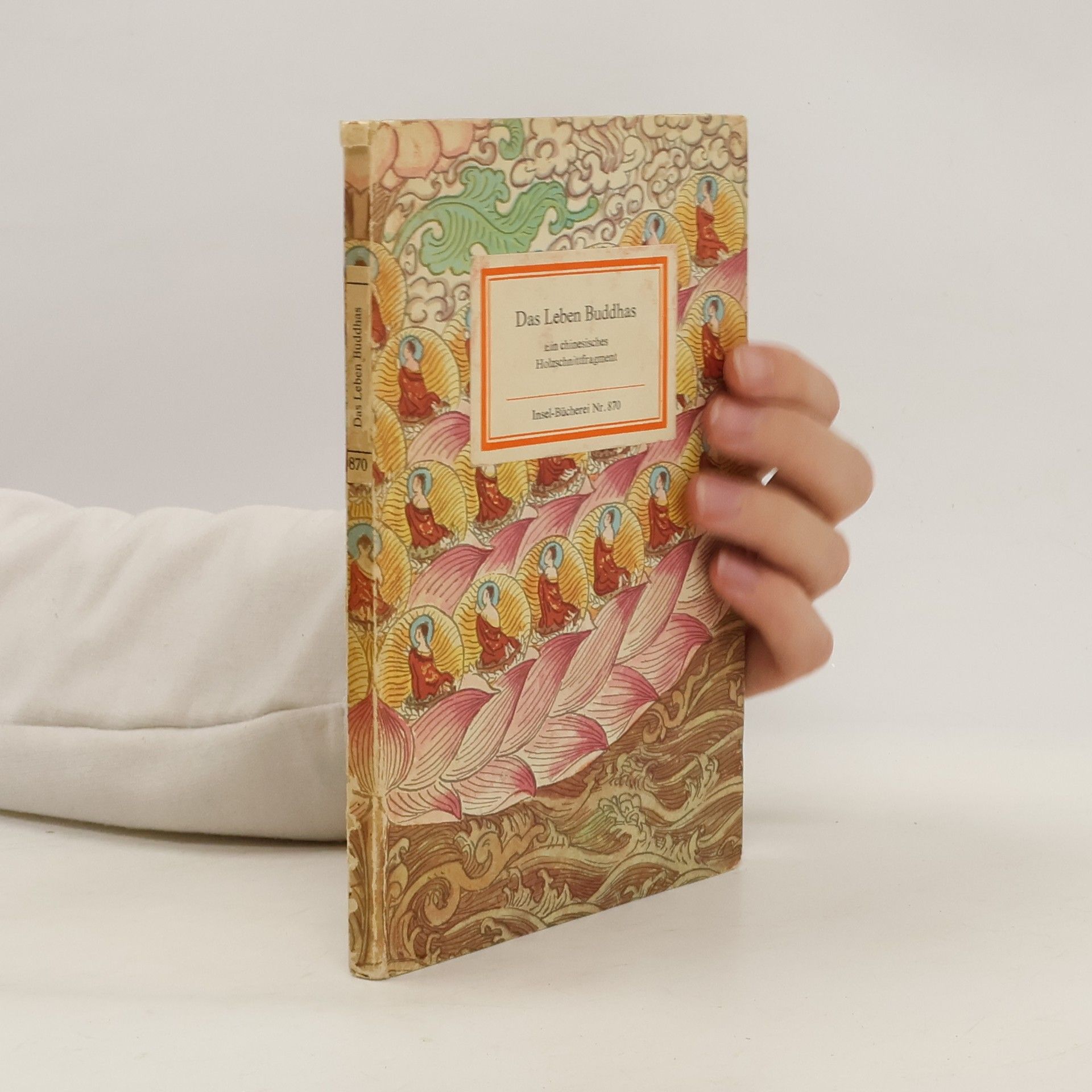

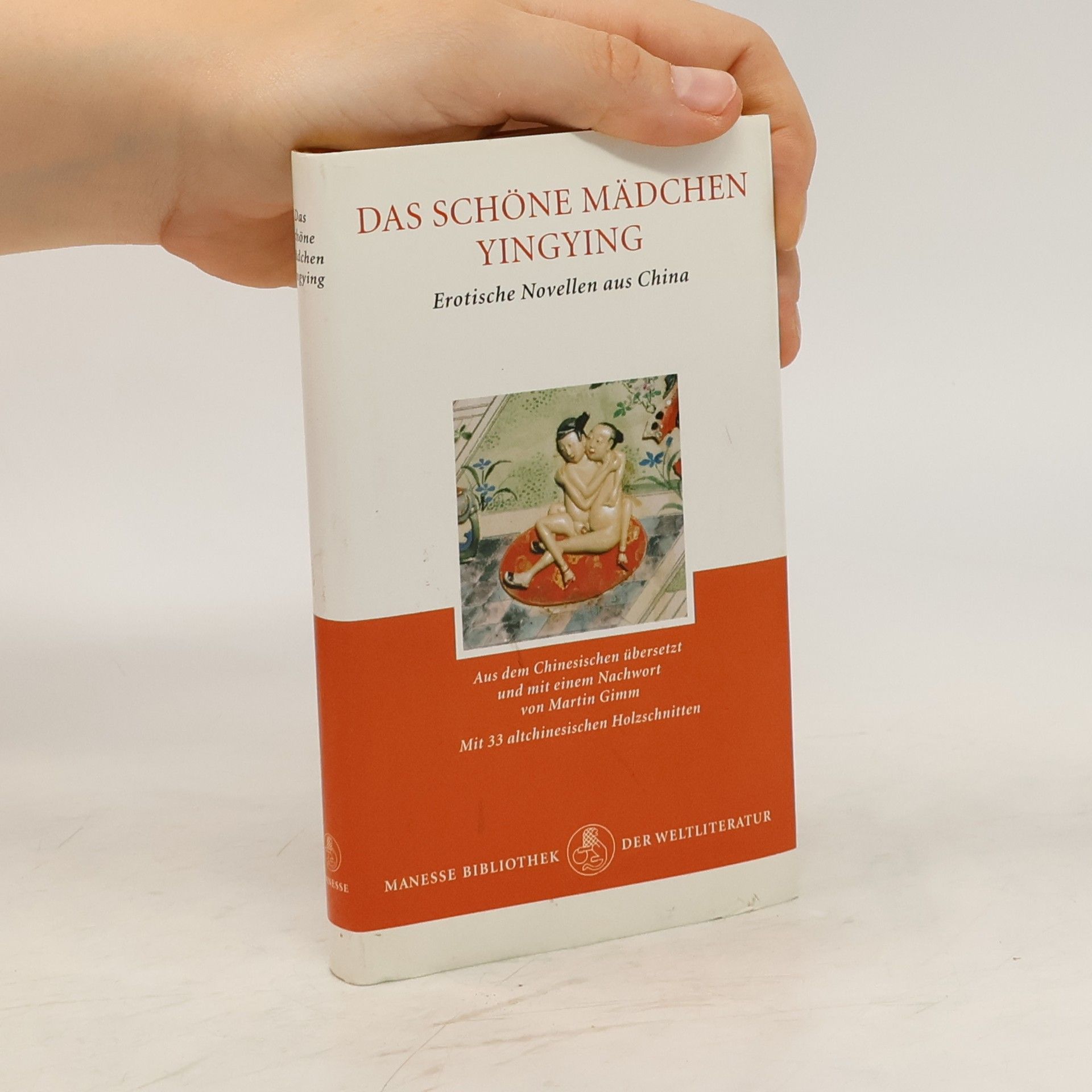

Die hier nach Entstehungsjahren angeordneten Kleinen Schriften Martin Gimms behandeln die Epoche der von den Manjuren beherrschten Qing-Dynastie (1644–1912) und deren Prähistorie sowie die westliche Sinologie. Neben neu vorgestellten Texten und Ergänzungen enthält die Sammlung kürzlich veröffentlichte Arbeiten mit Korrekturen und kleinen Zusätzen. Diese Auswahl bietet einen Querschnitt durch die vielfältigen Themen der heterogenen europäisch-fernöstlichen Beziehungen. Sie beginnt mit den mythologischen Grundlagen der Manjuherrschaft und deren Projektion in westlichen Quellen. Es wird auf die sprachlichen Grundlagen und den Multilingualismus des Kaiserreiches eingegangen, einschließlich eines Kapitels zu den Übersetzerprüfungen und der kaiserlichen Präsenz. Im Bereich der volksnahen Kultur werden Aspekte des Buddhismus und die Publikation des lamaistischen Schriftenkodex mit staatlicher Protektion beleuchtet, gefolgt von einer Darstellung unterhaltender Literatur, insbesondere des Romans Jin Ping Mei, seiner Auswüchse und Verbote. Drei weitere Beiträge thematisieren die China-Verflechtungen europäischer Gelehrter, darunter Athanasius Kircher sowie Sinologen des 19. Jahrhunderts wie H. Conon, Georg v. d. Gabelentz und Wilhelm Grube, sowie deren Lebensumstände.

Vor wenigen Jahren wurde das lange verschollene Manuskript einer vollständigen Übersetzung des bekannten chinesischen Romans Jin Ping Mei aus der Feder des Linguisten H. C. v. d. Gabelentz (1807-1874) wiederentdeckt. Es handelt sich um den frühesten Übersetzungsversuch des Gesamtwerkes in eine europäische Sprache. Die Monographie dient als Einführung zur geplanten Edition dieser Handschrift. Dabei wird Gabelentz’ sinologisch-manjuristische Beschäftigung nachgezeichnet, die zur korrekten Übertragung nach der berühmten manjurischen Version von 1708 führte. Zudem wird die Bekanntheit und Rezeption des Jin Ping Mei in der europäischen Sinologie skizziert, einem Werk, das in China wegen seiner expliziten Erotikpassagen zahlreichen Verfolgungen ausgesetzt war. Es werden auch Probleme wie die Verfasserschaft der 1708-Adaptation erörtert, die in der europäischen Literatur einem Bruder des Kaisers Kangxi zugeschrieben wird. Im Anhang sind Gabelentz’ Sammlung von Sprichwörtern und Redensarten aus dem Jin Ping Mei sowie Textpassagen im Vergleich zur Version der Brüder Kibat enthalten. Ein umfassendes Quellen- und Literaturverzeichnis sowie ein Index runden den Band ab.