Die Medienarchäologie des Meeres untersucht die zentrale Rolle von Schiffen als Infrastruktur, die das Meer als menschlichen Lebensraum und rechtlichen Raum definiert. Bernhard Siegert analysiert verschiedene Aspekte des Meeres, von historischen Entwicklungen bis hin zu ästhetischen und medialen Fragestellungen. Er beleuchtet Themen wie Verstaatlichung, Deterritorialisierung und die symbolische Ordnung, während er die komplexen Beziehungen zwischen Materialität, Bildern und den vielfältigen Figuren des Meeres erforscht. Dabei wird der mediale Abgrund sichtbar, der diese Konzepte prägt.

Bernhard Siegert Knihy

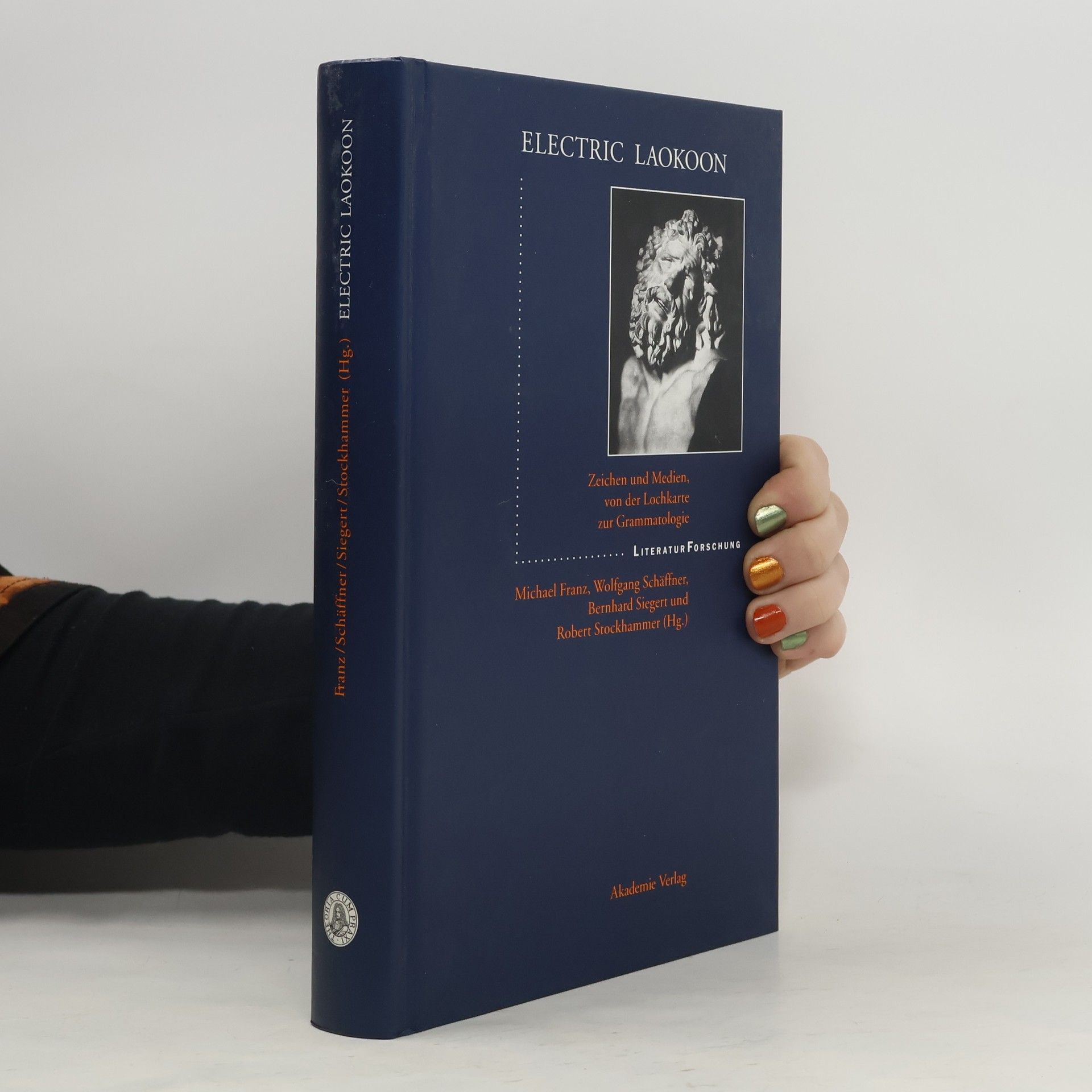

Literatur Forschung: Electric Laokoon

Zeichen und Medien, von der Lochkarte zur Grammatologie

- 378 stránok

- 14 hodin čítania

Mit Beiträgen von Inge Baxmann, Annette Bitsch, Robert Brain, Bernhard J. Dotzler, Michael Franz , Rodolphe Gasché, Hans-Christian von Herrmann, Ute Holl, Anton Kaes, Alexandre Métraux, Wolfgang Schäffner, Bernhard Siegert und Robert Stockhammer

Archiv für Mediengeschichte - 2003: Medien der Antike

- 211 stránok

- 8 hodin čítania