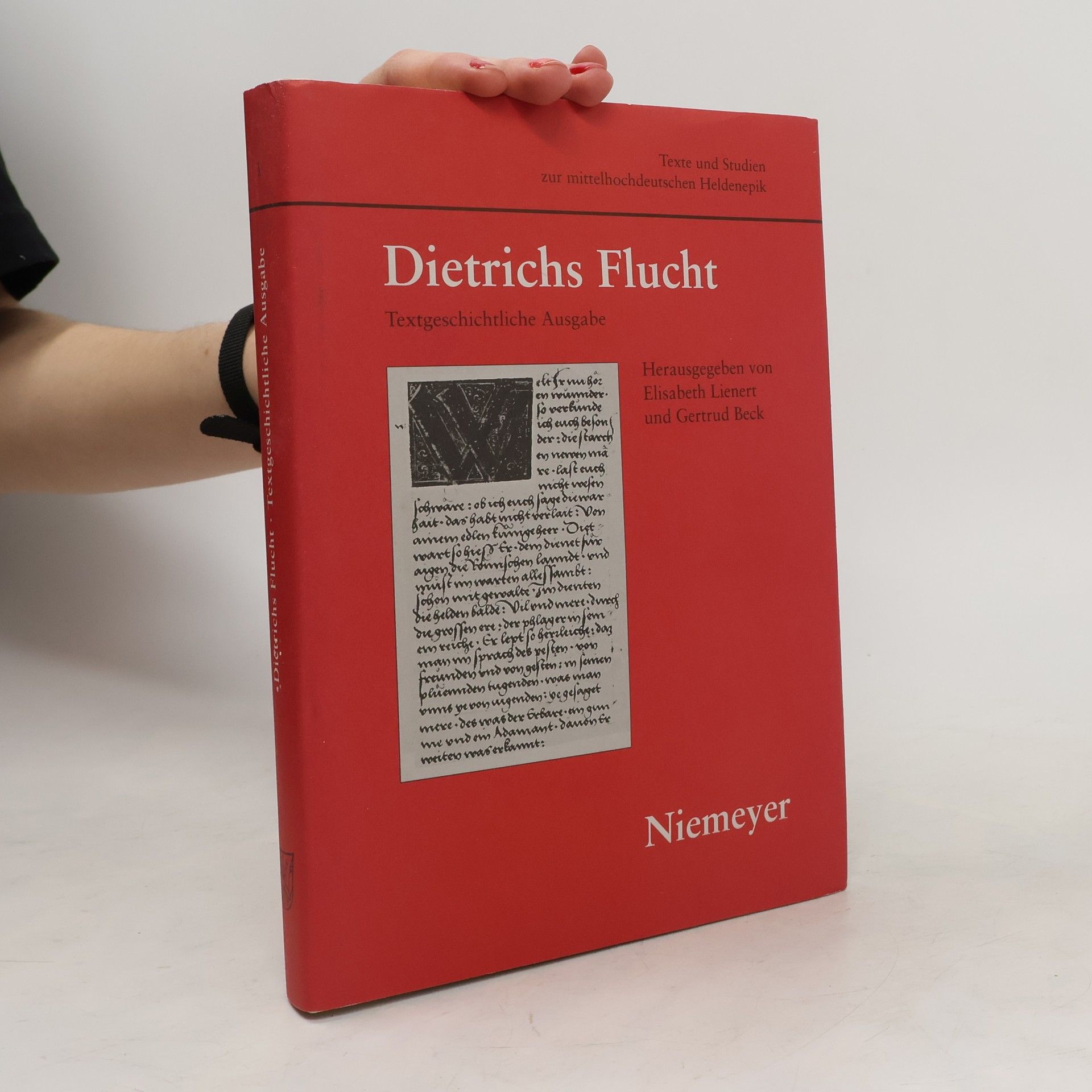

Dietrichs Flucht

Textgeschichtliche Ausgabe

Die Bremer Neuausgaben der Texte der „historischen“ Dietrichepik sind im Gegensatz zu den bislang vorliegenden Ausgaben strikt an der Überlieferung orientiert: Ediert wird nach dem Leithandschriftenprinzip unter Berücksichtigung von Fassungsunterschieden. Auf Normalisierung wird verzichtet; die Ausgaben folgen, mit behutsamen Regulierungen, der Schreibsprache der Leithandschriften, freilich unter Hinzufügung moderner Interpunktion. Erstmals werden ausführliche Stellenkommentare die Texte erschließen. Die textgeschichtliche Ausgabe von »Dietrichs Flucht« gibt die Erzählung der Vertreibung Dietrichs von Bern, seines Exils und seiner ersten vergeblichen Rückkehrschlachten nach der Riedegger Handschrift als Leithandschrift wieder; die Vorgeschichte von Dietrichs idealen Ahnen orientiert sich am Text des Ambraser Heldenbuchs. Fassungsunterschiede, insbesondere die Abweichungen der Kurzfassung in der Heidelberger Handschrift, und andere textgeschichtlich relevante Lesarten sind in zwei Apparaten dokumentiert. Der Stellenkommentar erläutert editorische Entscheidungen, charakterisiert die wichtigsten Fassungsunterschiede und enthält knappe Sprach- und Sacherklärungen sowie Hinweise auf intertextuelle Bezüge. Ausführungen zu Handschriften und Editionsprinzipien, ein Namens- und ein Literaturverzeichnis komplettieren den Band.