Bewegte Bilder, bewegte Zeiten

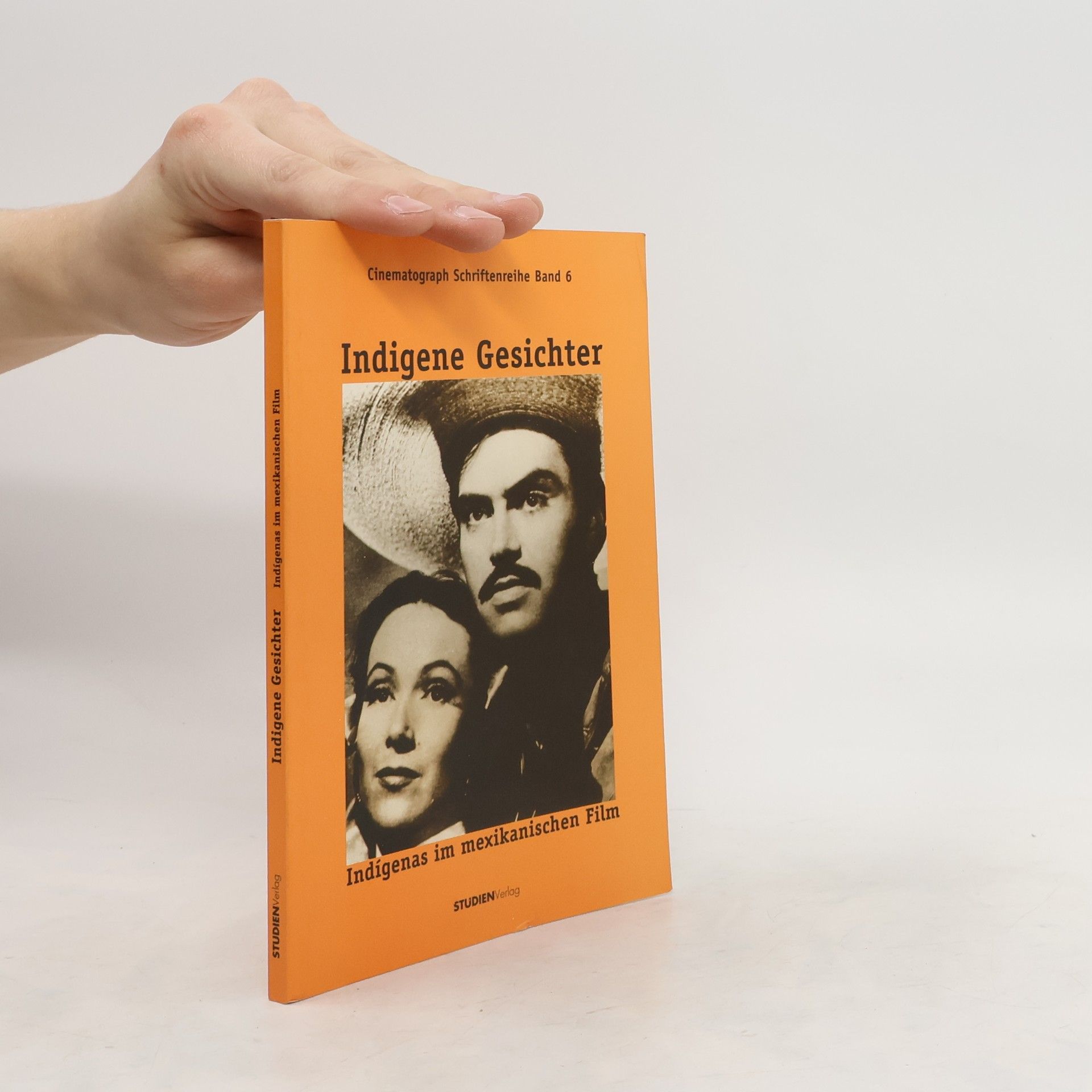

Cinematograph und Leokino. Geschichte einer cineastischen Einrichtung (Kulturorte 4)

In diesem Buch untersucht die Kulturwissenschaftlerin Verena Teissl die Entwicklung der Innsbrucker Programmkinos Cinematograph und Leokino sowie des Betreibervereins Otto Preminger Institut. In den frühen 1970er Jahren entstanden im studentischen Umfeld die ersten Spielstätten, darunter der Cinematografische Salon im Olympiakino und der Cinematograph am Innrain, der bis 1981 aktiv war und dann in einen Hinterhof zog, bevor er 1984 seinen aktuellen Standort in der Museumstraße fand. Der Beginn war geprägt von einem Aufbruch und der Herausforderung, ein alternatives Filmzentrum zu etablieren, das nicht als kommerzieller Betrieb, sondern als Plattform für gesellschaftskritische, zeitgenössische Kunst fungierte. In konservativen Tirol gab es zudem Zensurvorfälle, wie den Fall Liebeskonzil, der bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte führte. Erst in den späten 1980er Jahren begann eine Konsolidierungsphase, die mit der Übernahme und dem Umbau des Leokinos 1999 sowie dem Start des Internationalen Film Festivals Innsbruck (IFFI) und des feministischen Zyklus? kinovi[sie]on einherging. Dieses Buch ergänzt die bisherigen Bände der Reihe und trägt zur Entstehungsgeschichte der alternativen Kulturszene Innsbrucks bei. Der Fotograf Günter Richard Wett dokumentiert mit seiner Bildreportage die Atmosphäre der Kinos und Veranstaltungen.