Maria E. Brunners Erzählungen sind Skizzen aus indischen Städten, Straßen und Universitäten, die vor dem historischen Hintergrund einen ungeschönt weiblichen Einblick in das heutige Indien gewähren.

Maria E. Brunner Knihy

12. September 1957

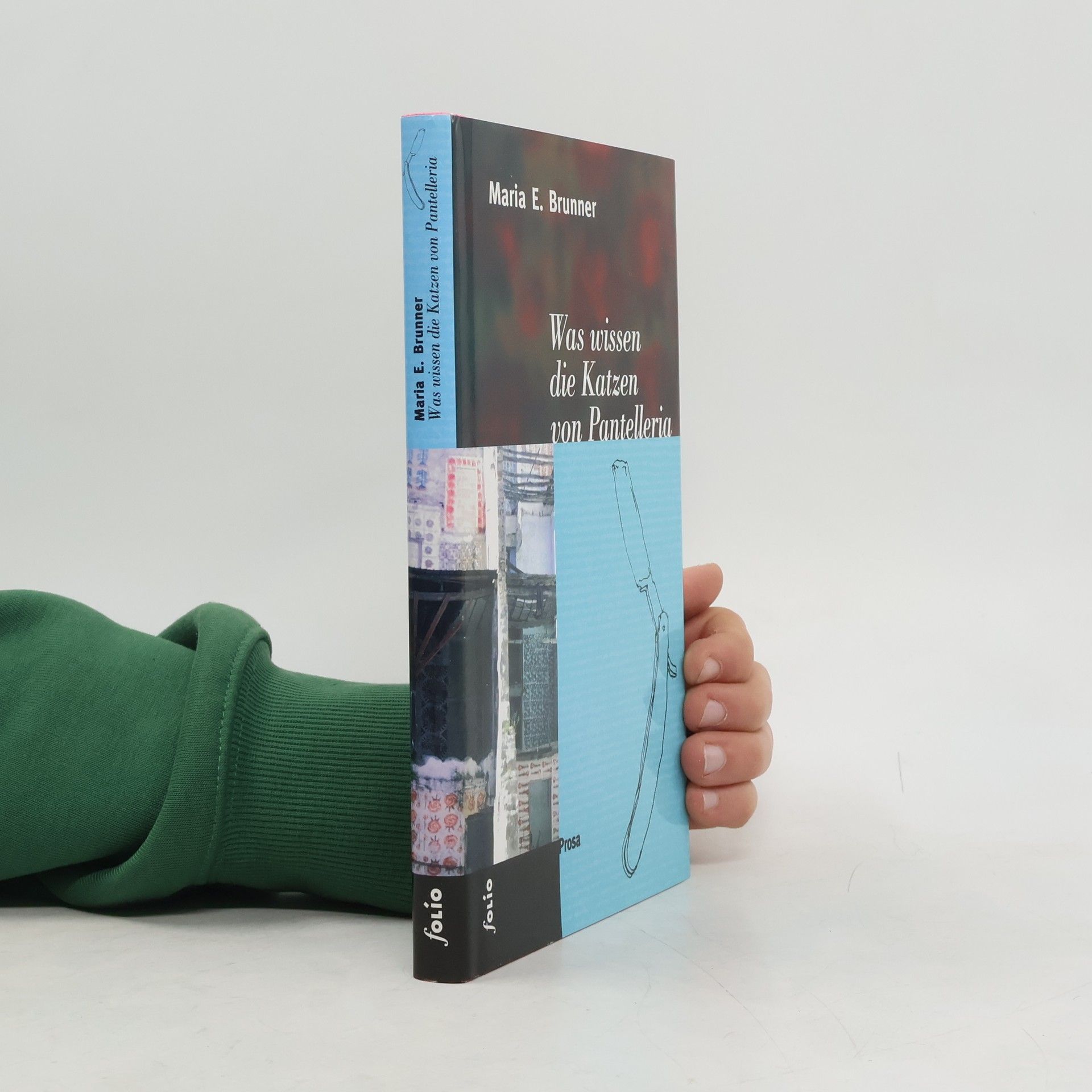

Was wissen die Katzen von Pantelleria. Prosa

- 121 stránok

- 5 hodin čítania

Brunners Momentaufnahmen zeigen Krieg auf dem Balkan, den Alltag in Sizilien, Selbstgefälligkeit in den Alpen und Wohlstandsdepression in der deutschen Provinz.