Die kleinen Zeitschriften des Expressionismus

Expressionismus 19

Expressionismus 19

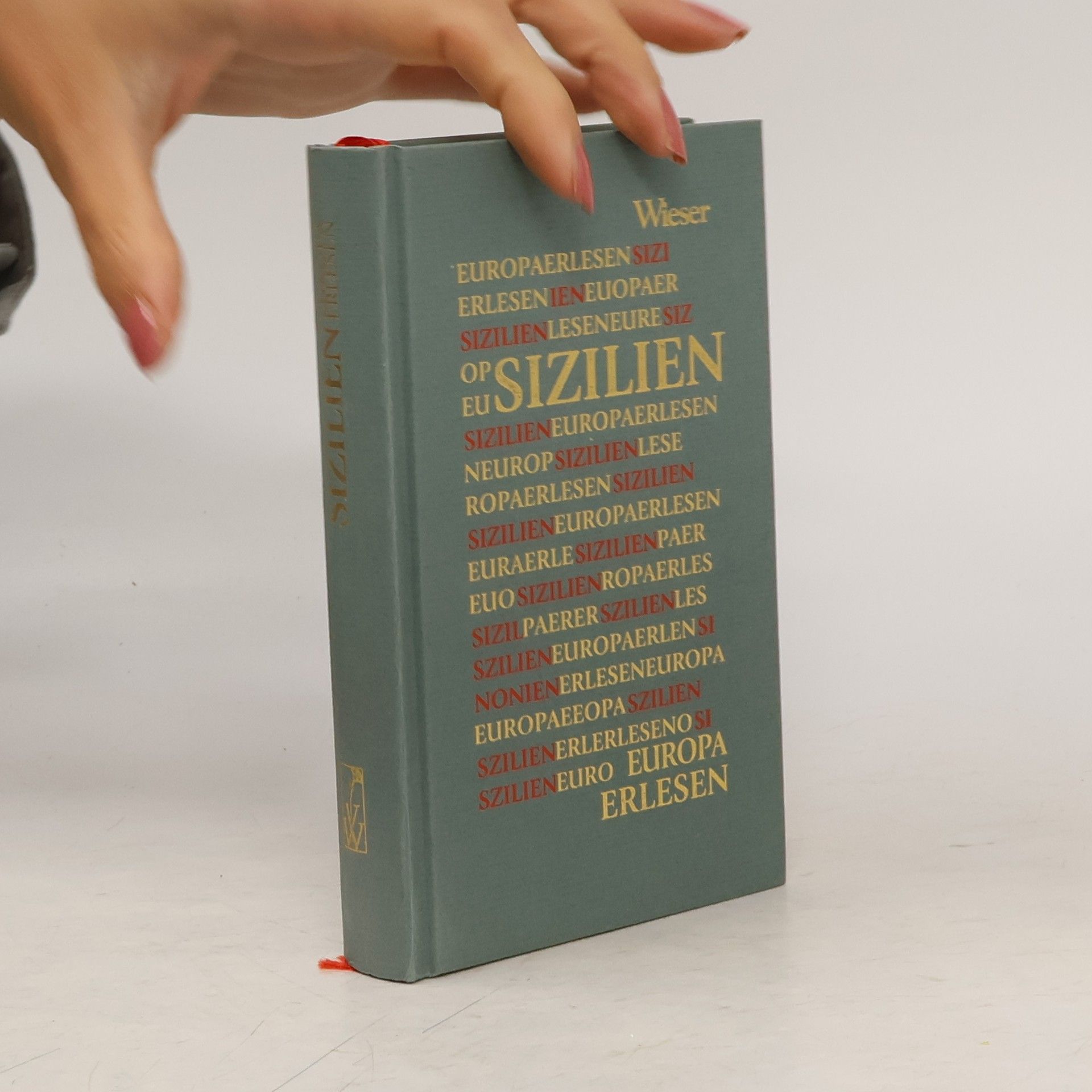

Mit Beiträgen von: Maria Luise Kaschnitz, Homer, Edrisi, Emmy, Ball-hennings, Karel Capek, Guy de Maupassant, Giovanni Boccaccio, Gert Hofmann, Maria Messina, Herbert Achternbusch, Josef Winkler, Johann Wolfgang von Goethe, Hans Henny Jahnn, Johann Joachim Winckelmann, Lodovico Salvatore von Habsburg-Lorena, Ludwig I. von Bayern, Giovanni Verga, Andrea Camilleri, Friedrich Christian Delius, Vergil, Karl Friedrich Schinkel, Johann Gottfried Seume, Wilhelm Waiblinger, Selma Lagerlöf, Maxim Gorki, Imma Bodmershof, Lukrez, Alban Nikolai Herbst, Erich Arendt, Werner Helwig, August von Platen, Franz Tumler, Giovanni Meli, Ferdinand Gregorovius, ‚Ibn Gubayr, Luigi Natoli, Richarda Huch, Giusepe Garibaldi, Karl Marx, Luigi Capuana, Jan Potocki, Arnolt Bronne, Ernst Jünger, Hanns Cibulka, Dacia Maraini, Arthur Miller, Mario Puzo, Carlo Levi, Peter Robb, Vincenzo Consolo, Tahar Ben Jelloun, Petra Reski, Salvatore Quasimodo, Luigi Pirandello, Geusaldo Bufalino, Danio Dolci, Friedrich Nietzsche, Elio Vittorini, Johann Hermann von Riedesel, Giuseppe Tomasi de Lampedusa, Leonardo Sciasca, Hugo von Hofmannsthal, Karl August von Hase