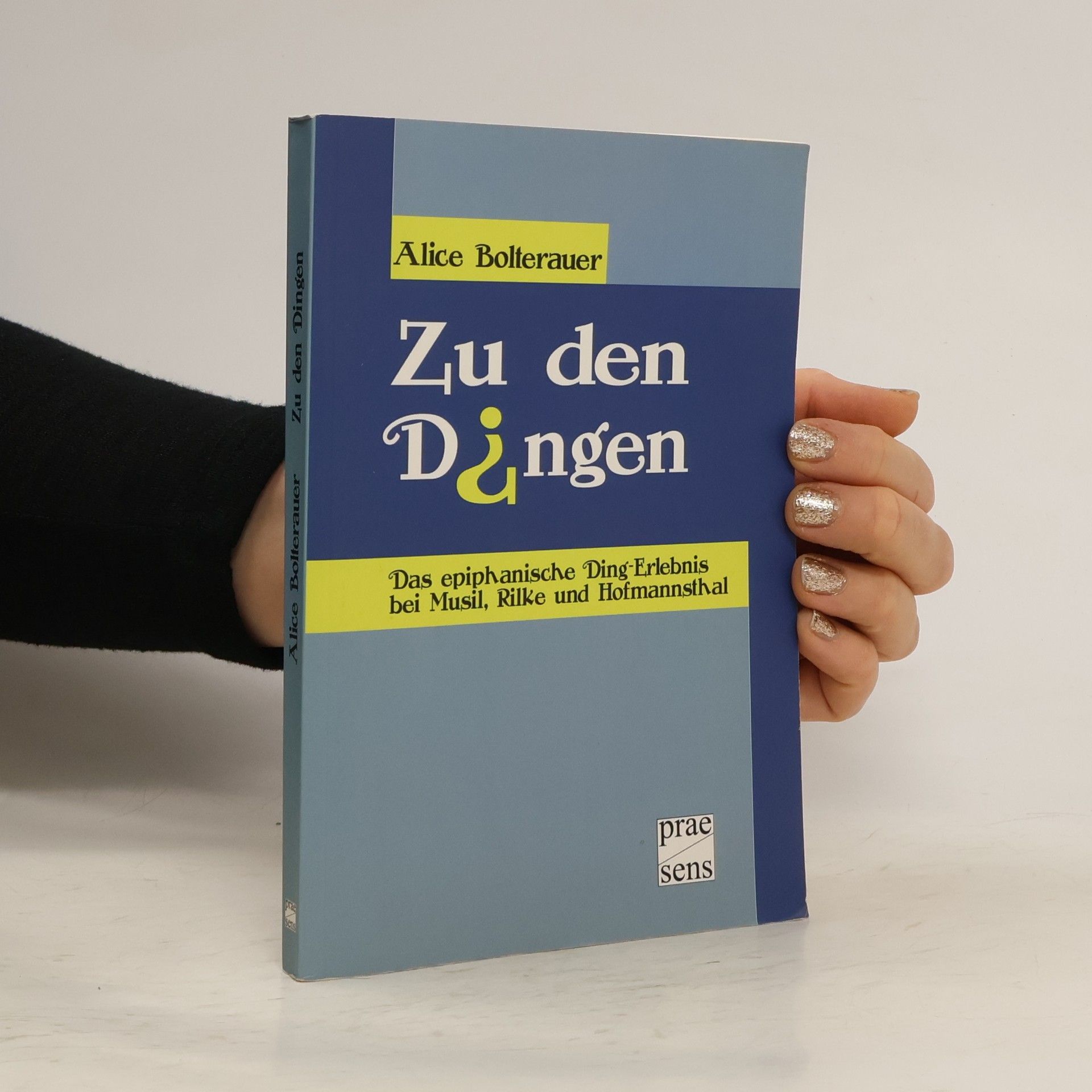

Alice Bolterauer Knihy

Zu den Dingen

Das epiphanische Ding-Erlebnis bei Musil, Rilke und Hofmannsthal

- 169 stránok

- 6 hodin čítania

In diesem Buch geht es nicht darum, eine umfassende oder gar erschöpfende Analyse der Werke Rainer Maria Rilkes, Hugo von Hofmannsthals oder Robert Musils zu bieten, es geht nicht einmal darum, die hier ins Zentrum gerückten Werke, Rilkes „Neue Gedichte“, Musils „Nachlass zu Lebzeiten“ und Hofmannsthals „Chandos-Brief“ und die „Briefe des Zurückgekehrten“, vollständig zu untersuchen, vielmehr soll einem Phänomen nachgespürt werden, das zur gleichen Zeit diese drei Autoren beschäftigt hat – und nicht nur sie – und an das sich grundlegende Überlegungen zu Fragen der Ästhetik und Literaturtheorie, zur Wahrnehmungstheorie und zum Realismus in der Kunst anschließen lassen. Um dieses Phänomen geht es allein und man kann es einfach als „Hinwendung zu den Dingen“ bezeichnen. Voraussetzungen dieses Paradigmenwechsels sollen ebenso zur Sprache kommen wie mögliche Aus- und Nebenwirkungen. Alice Bolterauer (PD Dr. phil.) ist Literaturwissenschaftlerin; ehemalige Mitarbeiterin im SFB Moderne, derzeit Universität Graz; Forschungsschwerpunkte: Ästhetik, Literaturtheorie, österreichische Literatur des 19. Jahrhunderts und Wiener Moderne.