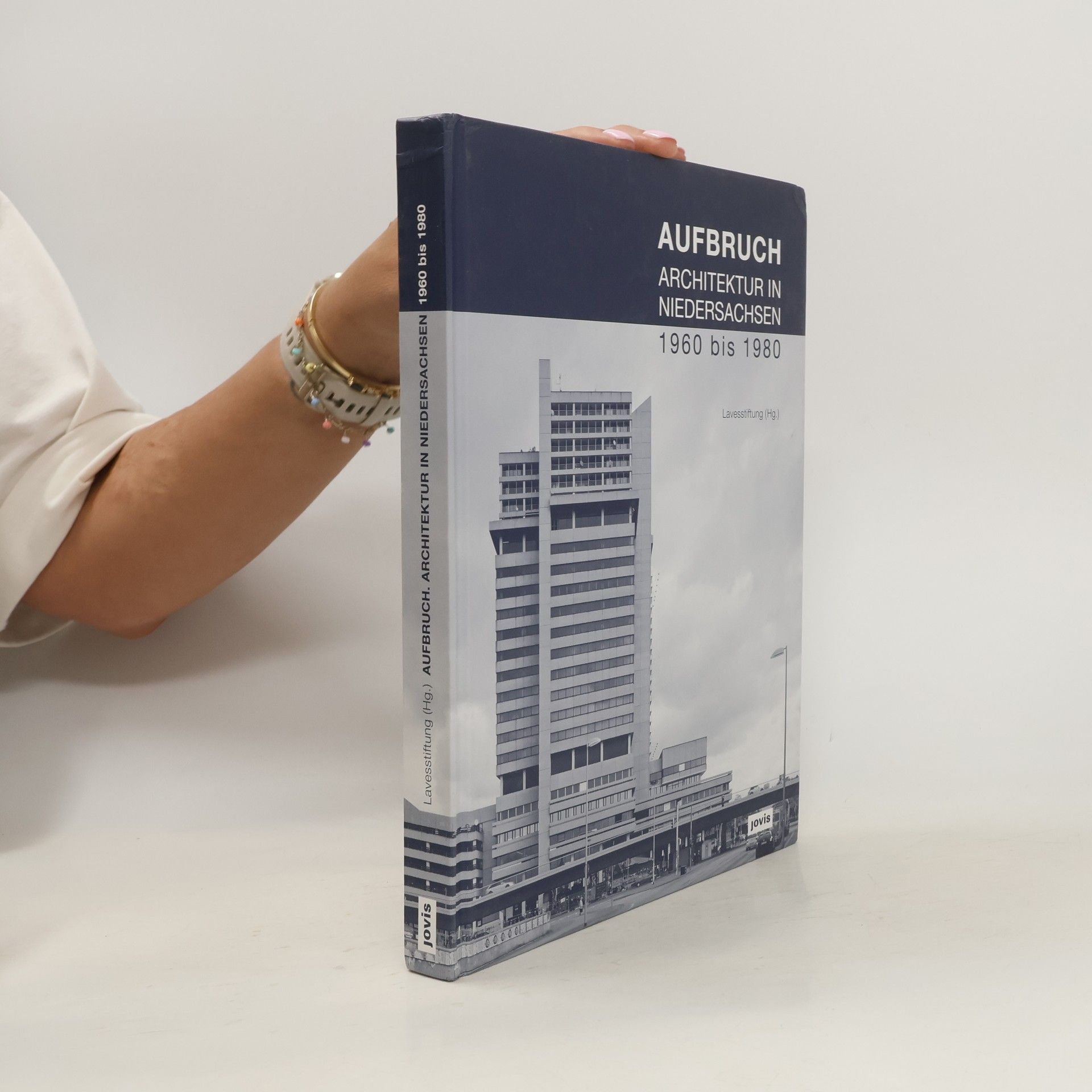

Gesellschaftliche und politische Umbrüche, Fortschrittsglauben und Ideale, aber auch Angst und Unsicherheit prägen die Zeit „zwischen Nierentisch und Postmoderne“, wie der Architekturkritiker Wolfgang Kil die 1960er und 70er Jahre einmal treffend bezeichnet hat. Insbesondere in der Architektur zeigte sich der Aufbruch: Bauboom und technischer Fortschritt bewirkten eine wahre Zukunftseuphorie und Experimentierfreudigkeit. Mittlerweile erweist sich der zeitgenössische Baubestand jedoch vielerorts als Belastung, gelten die Gebäude und Anlagen der Zeit als teure Sanierungsfälle. Zukunftsweisende Lösungen für die behutsame Weiterentwicklung und Anpassung des Bestands an heutige Anforderungen sind gefragt. Grund genug, sich ohne Vorurteile mit einem baukulturellen Erbe zu beschäftigen, das massenhaft das Land prägt, aber immer noch viel zu oft pauschal als minderwertig abgetan wird. Mit einem umfassenden Katalogteil und fundierten Beiträgen zu wichtigen Themen der Zeit sensibilisiert dieses Buch für die Vorzüge einer kreativen und wagemutigen Architektur. Das einmalige Grundlagenwerk soll zur öffentlichen Diskussion anregen und damit zu Wertschätzung und Erhalt der 1960er- und 70er-Jahre-Architektur in Niedersachsen beitragen.

Felicia Riess Knihy