Die ernste Postmoderne

Architektur und Städtebau im letzten Jahrzehnt der DDR

- 384 stránok

- 14 hodin čítania

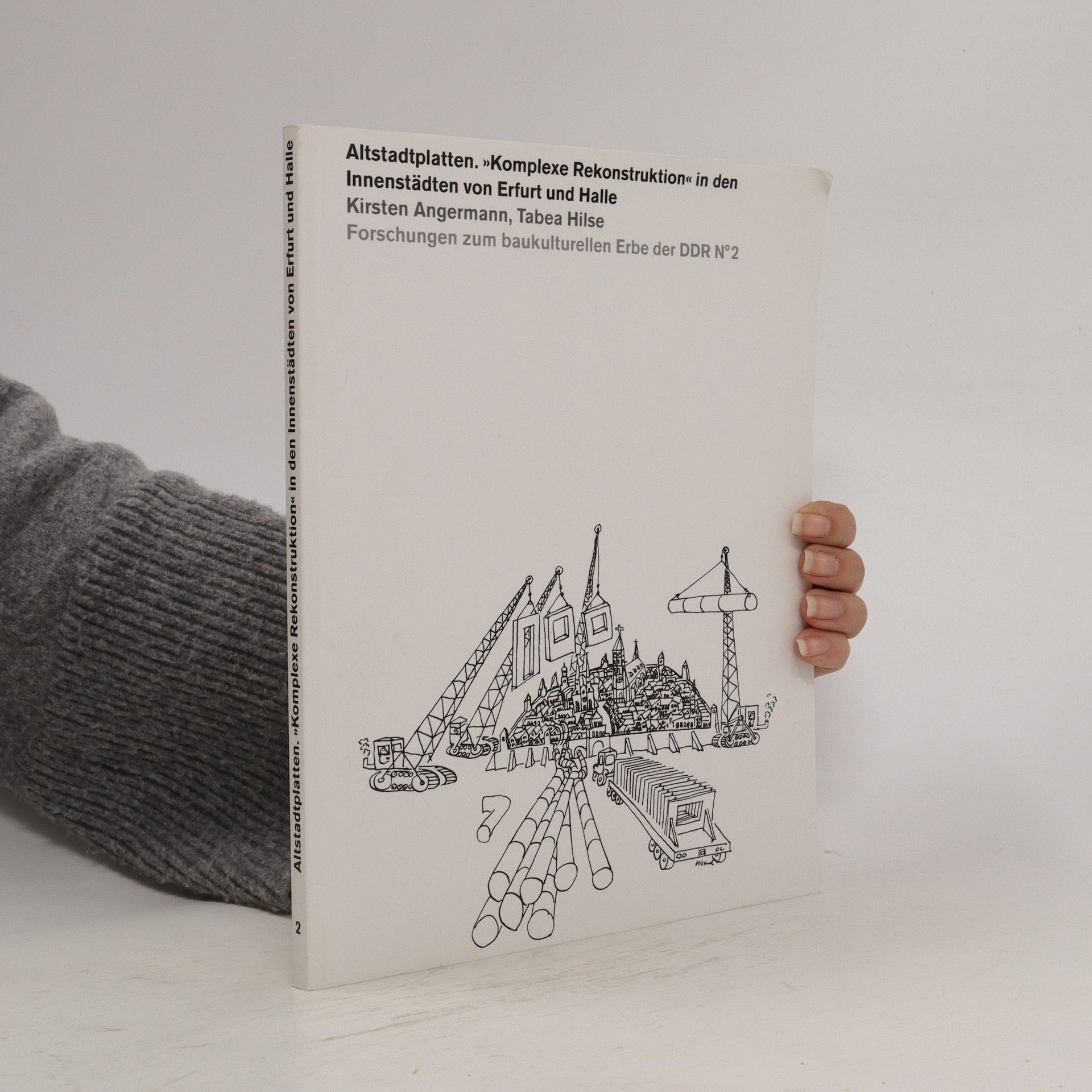

Die Untersuchung der Architektur der 1980er Jahre in der DDR beleuchtet eine oft vernachlässigte Phase, die als eigenständige Entwicklung innerhalb der postmodernen Architektur interpretiert wird. Kirsten Angermann analysiert, wie die DDR-Architektur trotz des sozialistischen Weltbildes und der Ablehnung postmoderner Einflüsse Elemente dieser Strömung aufweist. Die Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene architektonische Ausdrucksformen und Diskussionen, nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten. Unveröffentlichte Quellen erweitern das Verständnis der fachlichen Debatten zu diesem Thema.